聖母蒙召升天節

主曆2019年8月18日

課程公告

※《梵二文獻:教友傳教法令》/林思川神父導讀

時間:8/20(週二晚上 7:30~9:00)

地點:台北市東豐街54號4樓(捷運大安站步行約七分鐘、捷運忠孝敦化站步行約十一分鐘)

費用:自由奉獻

備註:因場地空間有限,請「確定」會來上課之學員重新來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

聖母升天節

林思川神父執筆

聖母訪親

【福音:路一39-56】

39瑪利亞就在那幾日起身,急速往山區去,到了猶大的一座城。40她進了匝加利亞的家,就給依撒伯爾請安。41依撒伯爾一聽到瑪利亞請安,胎兒就在她的腹中歡躍。依撒伯爾遂充滿了聖神,42大聲呼喊說:「在女人中你是蒙祝福的,你的胎兒也是蒙祝福的。43吾主的母親駕臨我這裡,這是我那裡得來的呢?44看,你請安的聲音一入我耳,胎兒就在我腹中歡喜踴躍。45那信了由上主傳於她的話必要完成的,是有福的。」46瑪利亞遂說:

「我的靈魂頌揚上主,

47我的心神歡躍於天主,我的救主,

48因為他垂顧了他婢女的卑微,今後萬世萬代都要稱我有福;

49因全能者在我身上行了大事,他的名字是聖的,

50他的仁慈世世代代於無窮世,賜與敬畏他的人。

51他伸出了手臂施展大能,驅散那些心高氣傲的人。

52他從高座上推下權勢者,卻舉揚了卑微貧困的人。

53他曾使饑餓者飽饗美物,反使那富有者空手而去。

54他曾回憶起自己的仁慈,扶助了他的僕人以色列,

55正如他向我們的祖先所說過的恩許,施恩於亞巴郎和他的子孫,直到永遠。」

56瑪利亞同依撒伯爾住了三個月左右,就回本家去了。

節日與福音選讀

天主教會每年8月15日慶祝聖母升天節,由於台灣地區並非基督信仰盛行之地,當日並非公共假期,因此將這個重大的節日移至主日慶祝。在這一天信仰團體在感恩禮中一起聆聽路加敘述的「聖母訪親」的故事(路一39-56)。

路加福音的敘述特點

路加福音頭兩章交互地敘述若翰與耶穌的誕生故事,這段福音敘述兩位胎中懷有嬰孩的母親會面的情況。路加報導「天使報喜」的時候,曾經告訴瑪利亞關於依撒伯爾老年懷孕的喜訊,這是說明天主無所不能的「記號」。瑪利亞得到這個資訊而歡樂地去拜訪自己的表姊,兩位婦女互相肯定她們懷孕的狀況,給予婦女們雙重的尊榮。有關瑪利亞拜訪依撒伯爾的敘述,整個焦點首先集中在若翰的母親身上,但是依撒伯爾腹中胎兒歡悅的情況又使讀者們的注意力轉向瑪利亞,而若翰也因此在母胎中就已成為耶穌的前驅。整段敘述的重心當然還是集中在耶穌身上,這一點不但可以由依撒伯爾為了瑪利亞和耶穌而讚美天主看出來,而且瑪利亞因聽見依撒伯爾的話而唱出的「謝主曲」(46-55)更是完全不再提及依撒伯爾和若翰。

瑪利亞的信德與愛心

由於在天使報喜之時,瑪利亞得知她的親戚依撒伯爾懷孕的喜事,遂立刻動身前往猶大山區去拜訪依撒伯爾。這是一個非常遙遠而且危險的旅程,瑪利亞的行動顯示出她對於天主的信仰,她相信了天使所說的話:「依撒伯爾雖在老年卻懷了男胎」(一36)。雖然從納匝肋到猶大山區的路途相當遙遠,但路加完全沒有報導這個旅途的過程,而直接敘述瑪利亞到達依撒伯爾家中時所發生的情景。

相遇和問候

瑪利亞到達目的地後,立刻向依撒伯爾問安。路加福音頭兩章記載了許多相遇的故事,和彼此問候的情況,這些相遇都來自於天主的安排,天主的主動介入往往把人聯繫在一起,在人與人之間的關係中,救援逐漸展開。瑪利亞和依撒伯爾的彼此問候,表達這個相遇充滿愛情。在古時希臘、羅馬以及猶太人彼此的祝福和今日相當不同,以往的祝福並非只是一個單純的願望而已,而是實在地具有產生效果的力量。路加並沒有報導瑪利亞的問候語,只把注意力集中於依撒伯爾的回應。

若翰:耶穌的前驅

依撒伯爾所懷的胎兒在她腹中跳躍(41和44),這是一個充滿象徵性的記號。天主不僅運用人間的話語,而且也採用人類肢體的語言來傳達訊息。就如厄撒烏和雅各伯在母胎中的表現,就預示了他們未來的關係(參閱:創二五22-28),同樣地,洗者若翰雖然目前仍在依撒伯爾腹中,就已經開始執行作為耶穌前驅的先知性任務了,他在母腹中歡喜跳躍,顯示瑪利亞腹中所懷的胎兒就是默西亞。

上主天主的祝福

若翰在母親腹中歡喜跳躍,來自於聖神充滿的效果,依撒伯爾因此而發出先知性的呼喊。依撒伯爾充滿喜樂的歡呼,和腹中胎兒的歡躍,都生動的宣告救恩歷史展開新的扉頁。依撒伯爾呼喊的話並不是一個「祝福」,而是宣告一個事實:「在女人中你是蒙祝福的,你的胎兒也是蒙祝福的。」(42)這句話中並沒有指出瑪利亞和她腹中的胎兒受到「誰」的祝福,意思就是天主祝福他們。這是聖經文學中一種特殊的筆法,一般稱之為「神學性的被動語態」:猶太人由於避諱直接稱呼天主,因此往往用被動語態來表達,在話語中未明白指出的行動者就是天主。

天主也採用話語祝福人,而天主說出的話具有實際的力量。上主的祝福一直陪伴著領受天主使命的人,但是這個祝福並不排除苦難(參閱:路二35),路加福音從天主對於瑪利亞和耶穌的祝福開始,而結束於復活的主對門徒們的祝福(路二四50)。

瑪利亞:信德的模範

依撒伯爾接著說:「吾主的母親駕臨我這裡,這是我那裏得來的呢?」(43)這個修辭學的問句預示了耶穌被舉揚之後將要得到的稱號「主」,如此一方面表達出瑪利亞的召叫之獨特性,另一方面也同時清楚地顯示耶穌和天主之間特別親密的關係。依撒伯爾在聖神感動之下最後說的話,則是讚揚瑪利亞的信德(參閱:路一38),「那信了由上主傳於她的話必要完成的,是有福的。」(45)瑪利亞在此被表達為聆聽天主聖言最好的榜樣(參閱:路八1-21),她的信德和匝加利亞的不信形成強烈的對比(參閱:路一20)。

聖母「謝主曲」

這段經文的最後是瑪利亞聽到依撒伯爾的問候語之後所做的回應,內容非常豐富,我們囿於篇幅無法在此詳述,只能以最精簡的方式綜合說明。這段經文本身是一首讚美的詩歌,教會傳統上稱之為瑪利亞的「謝主曲」,因為瑪利亞在此幾乎是神魂超拔般地以詠唱來回應天主在她的身上所行的偉大奇事。

這首讚美詩中交錯著「卑微與高舉」、「謙遜與舉揚」等對立性的詞句,正是瑪利亞生命的寫照,與之相對應的則是對於天主的讚美,祂是偉大的、全能的、仁慈的與忠信的天主。天主滿全了祂對選民的許諾,俯允所有向祂求助的貧窮和卑微的人,因此,以色列的一切信者,以及世世代代的基督徒,都不斷地用這首詩歌讚美天主。

【綜合反省】

路加福音以非常技巧的方式,將洗者若翰和耶穌的童年故事連結在一起。瑪利亞和依撒伯爾的相遇含有豐富的神學意義,表達瑪利亞特別蒙受天主祝福、她超越一切人的信德、以及她對他人的關懷。

瑪利亞和依撒伯爾的相遇同時也是耶穌的前驅(若翰)和默西亞的相遇,路一15關於若翰的預言在此得到實現,基督徒讀者因此堅信,若翰是耶穌基督的前驅。若翰在母胎中就被聖神充滿,而依撒伯爾充分地了解這個記號,因此滿心喜悅地稱讚瑪利亞是有福的,因為她相信了上主的話;而瑪利亞則稱頌天主的偉大。

直到今日基督徒仍不斷的重複依撒伯爾問候瑪利亞的話:「萬福瑪利亞」,同時也不斷地和瑪利亞一起詠唱「謝主曲」。這首詩歌特別適合於今日的慶典,瑪利亞一生的卑微順服,完美地回應天主對她的特別寵幸,而最終賞給她整個人類生命的滿全 ─ 在天堂永遠生活於天主面前。

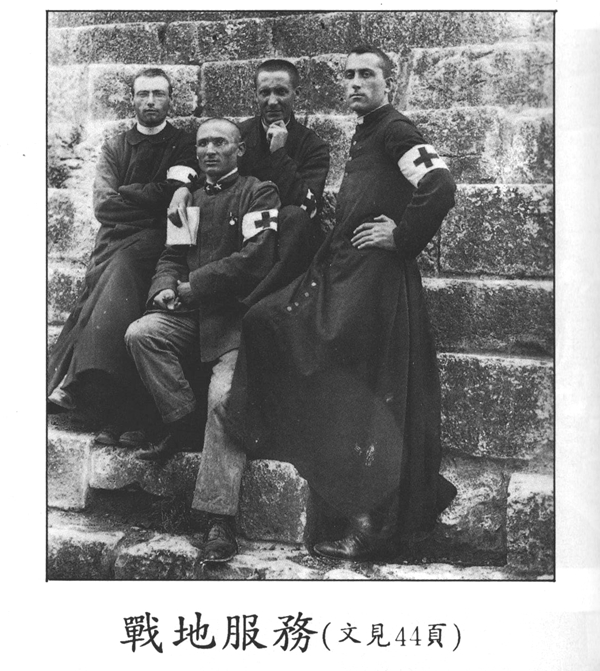

七、戰地服務

一九一五年五月初,開往邊疆的軍隊已開到了我們的村莊。包土革老城到處都是士兵,充滿戰爭氣氛。次日晨一群士兵來望彌撒,以後幾天來的人更多。我建議唱台大彌撒,求主保佑。大家都贊成,當地軍政首長也列席。(編者按:五月二十三日意國加入英法聯軍正式向奧德宣戰而捲入第一次世界大戰。)

開戰不久,義國收復了阿奎來亞(Aguileia),該城原來是義大利副都,在君士坦丁時代曾是一個富饒的都市,為義國北部商業中心和國防要塞。相傳阿奎來亞的教會成立於宗徒時代,據説聖瑪谷曾來此地傳教;後來他把職務交給艾瑪哥拉(Ermacora)——首任阿奎來亞主教。

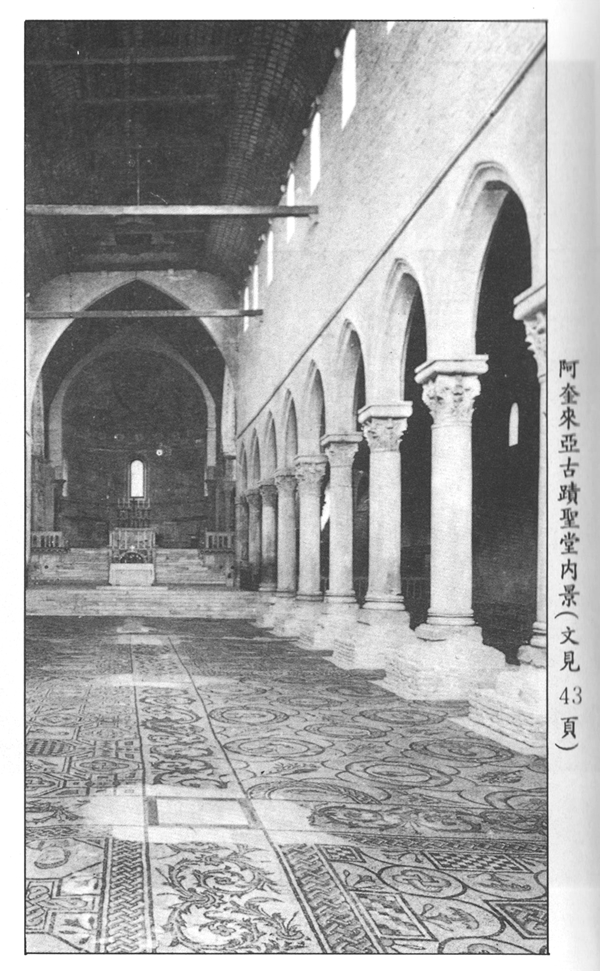

公元三一四年戴奧道祿(Teodoro)任阿城主教,建了一座華麗大堂,地上舖有巨大鑲石畫。該堂不幸在四五二年被毁並被掩蓋。到了本(廿)世紀初,這些鑲石畫終於被人發現,因其具有高度的藝術價值和宗教意義,所以成了現代著名的古蹟。(圖見11頁)

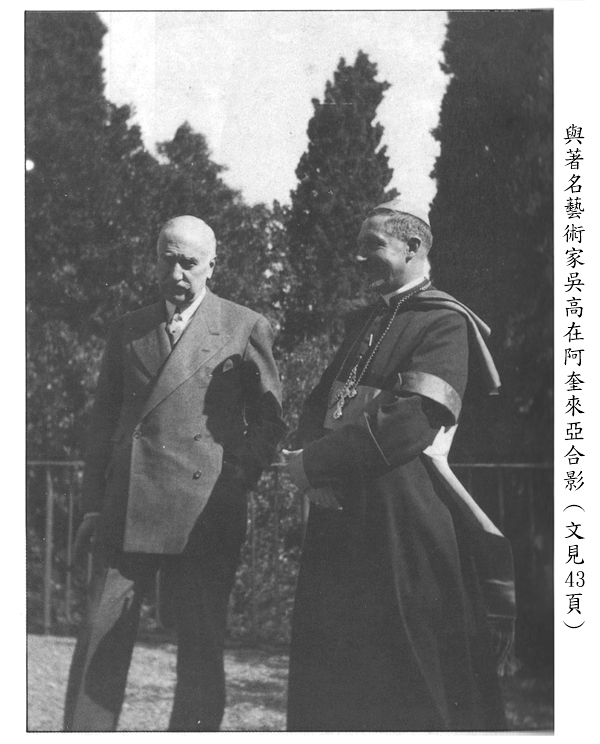

阿奎來亞光復不久,司令官接納了著名學者吳高奧耶諦(Ugo Ojetti)的建議,要我去阿奎來亞,主教勉强同意。一九一五年七月五日我收到委任狀和一個「保護聖堂古物」的頭銜。我和吳高曾為公教藝術雜誌之事只有一面之緣,竟蒙他賞識推薦我來阿奎來亞,從那裡再到斐烏梅、中國、羅馬,而擔任教會要職。飲水思源,是他介紹我開始走這條路的。(圖見13頁)

我請來公高底亞的救護長法爾空修士為本地家庭服務,同時也請高林味道神父任副堂,專管推動牧靈工作,特別照顧病人和兒童。這樣我就有充裕時間保護和介紹聖堂古物工作。國内外來此參觀的各級顯要和平民絡繹不絕(圖見15頁)。我寫了一本「阿奎來亞和格拉道導遊」,很快售罄。一位作家對我説:「你能在這非常時期作阿奎來亞精神領袖真是幸運。」

一九一六年七月十三日,我家三兄弟不約而同的回到家中——這種巧合在戰時幾乎不可能。父親久病初癒躺在床上休息,顯得很高興——因購屋的錢已償清。萬料不到,次日就猝然與世長辭,享年六十八歲。他最後之工程是整修了家鄉的聖堂,使荒蕪的聖堂恢復了美麗舊觀,令他十分高興。

一九一七年五月十五日,敵機空襲,古跡聖堂也被炸,軍政首長馬上來察看、修補。司令官達奴酉奧( d'annunzio )看到被炸的破洞感慨地説:「連聖殿也受傷了,今後要更加保護。」

某日團長來看我,心神有些不寧,原來前不久在聖誕之夜,敵軍陣前突然豎起一個牌子,上面寫著:

「今天是聖誕夜,不要開槍!」

他的部下馬上扔過幾個麵包表示贊成。敵方也抛過幾條香煙表示回應。槍聲馬上停止。團長哭著對我説:

「我該怎麼辦?只有假裝看不到。」

可憐的團長在他的部屬身上看到聖嬰所聖化的溫情和友愛。

戰爭狀態,匆匆過了兩年。不久,傳來撤退的命令。我和副本堂議妥,作最後一批撤退。我回家看母親,她非常鎮靜地説:「我們留在家中,上主不會捨棄我們。你們要隨著軍隊去盡職責。」試想一位母親督促自己的三個兒子趕赴戰場,是多麼高貴呢?

我到聖體台前向主辭行,但不忍把聖體領完以致聖堂没有耶穌臨在,好在奧國人也是教友,不會對聖堂失禮。我把鑰匙交給了管堂的。

我去辭別主教,他默默無言。他不知是否該留下。我建議他留下。他表示,若教區淪陷一半的話,他把管理另一半的全權給我,並立下字據。他辭別我時用聖經的話説:「你們祈禱吧!免得你們逃跑時趕到冬天或安息日。」門口遇到一個肉店老闆向主教訴苦,因為他的店舖被兵士搶光了。他還不曉得在這般混亂時期,私産——尤其食物早已喪失法權的保障。

軍隊和百姓都向後方亂跑,露出驚慌、憂愁和麻木表情。有一警官高喊要人讓路,我身旁有一軍人行走如初,毫不在意。警官向他背後射了一槍,他立刻倒在我懷中,不久就嚥了氣。我請了路過的士兵把死者抬到一個房間,大家繼續逃難。(勝利後重回原地卻找不到屍體,大概是奧國人把那可憐的士兵移到本堂公墓了。)

十一月一日晚到達威尼斯,看到瑪丹樞機和弟弟;他們準備留下來安慰羊群。樞機見我狼狽不堪,要我換件衣服。晚飯後我和雕刻家福爾朗一同準備乘車到巴都瓦軍事總指揮部去報到。

等到晚十時仍不見火車到站,我們便去找住的地方。旅社都已客滿,只有到教堂碰碰運氣。我們用小石子投到二樓窗戶把本堂神父叫醒:

「對不起,本堂神父,我是阿奎來亞本堂,旅社已客滿,請借宿一夜。」

「我的天呀,怎麼辦?大家都睡了。

「可是還不算太晚,還不到十一點。」

「可是都睡了……」

「算了吧,天主會照顧我們的。晚安!」

「晚安!」

終於有位好心的老闆娘被感動了,給我們抬來兩個沙發放在一個房間裡,我們勉强過了一夜。我很痛心地想到有些神職人員,只注重外在的熱心形式,竟忘記愛德的實行更有價值。有時教外人比基督徒更有愛德。事過境遷之後那位本堂請我吃飯,我婉謝了,但没告訴他理由。

向總指揮報到後,我奉命到各處搜集藝術品,打包裝滿兩車廂後再送往羅馬保存。我被關在這些木箱中間,躺在麥莖上睡覺,有兩名憲兵相伴。這些著名藝術傑作,本來是在一些祭台上或家庭内陳列著。

十一月十九日火車到達羅馬,完成交接後,我要求去前線作隨營司鐸。因為有困難,改派我到醫院服務。在槍林彈雨中連醫院也不安全。我經常在傷兵病房内作彌撒,滿屋的哀痛聲,呼爹喚娘聲和我作彌撒的聲音摻在一起。他們伸出包紮著的手臂劃十字。我覺得基督的來臨會使這些傷患受到無限的安慰。

院方要我在護士奬章上編個奬詞,我寫的是:「士兵以力取勝,護士以愛見長」

戰爭終於結束。一九一八年十一月四日為停戰簽約日。戰後第一要事,就是探望家母。戰爭期間她吃了不少苦,不過,感謝天主,她很健康,見我們安然歸來也很高興。

我教區的依索拉主教出生地原屬奧國,淪陷期間,看到奧國敵軍對教會要比義國革命軍更尊重些,因此他對奧國曾表示好感——善意的錯誤,等光復後,部份亂民搶劫了主教府,把主教趕入牛棚裡。我一聽説就馬上跑去,大聲喝阻那些亂民,也請一位軍官派了兩名士兵看守公署大門。見到主教,他毫無怨言。我請人把主教送到安全地區避難。他臨別時委任我代理主教。

戰後教區的復建工作包括:重新安置各地歸來的司鐸;修院的重新開辦;慈善救濟和宗教等各項工作也須重新推動;和政府行政首長急速建立新關係。

我和弟弟發起全國整修聖堂運動,獲得政教和民衆的精神和物質的支持,很快便展開了重建或修補被毁教堂的工作——共約七百座大小教堂,也鑄造了一萬座大鐘,後來我去中國,便由弟弟繼續負責此事。

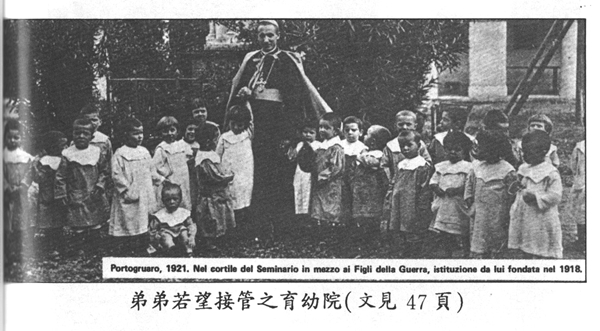

對陣亡將士之子女,公私機關自然樂於提供援助。但有些是私生子——被敵軍强暴或通姦所生之子女,不幸的母親無法向解甲歸田的丈夫交待,而丈夫也不易接受,因此為這此戰爭之子成立一所育幼院勢在必行。為了爭取時效,我就在光復後,一個月成立了「聖斐里伯納利育幼院」,至於基金和手續就靠天主上智安排了。透過大家的熱心協助,這所育幼院先後收容了一百一十位孕婦,以及三百五十多位嬰兒。我到中國後,該院由弟弟負責。等嬰兒長大成人自立謀生後,該院改成幼稚園。(圖見18頁)

一九一九年我也兼顧阿奎來亞的保存古蹟工作。先把逃難運出的藝術品送還原主,也開始挖掘墳場附近尚未發掘的大殿遺址,一年後整個遺址都挖出來了,上面蓋了一座小聖堂以便收藏這古代藝術珍品。我為此獲得政府一枚十字勛章。我們也在墓地為陣亡將士獻了彌撒。

我很想早日放下公高底亞代理主教職位,好能專心管理阿奎來亞博物館,從事我喜歡的研究工作,但謀事在人,成事在天。

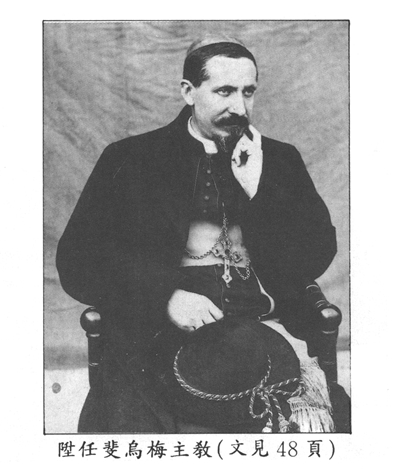

一九二○年四月三十日,我突接羅馬命令,要我作斐烏梅(Fiume)教區宗座代理主教。身為司鐸應以服從為先。這樣既省顧慮,又減責任。(見圖16頁)

斐烏梅是達農濟奧司令在半年前——一九一九年九月十一日突擊佔領的,政局不穩定,夾在兩個民族中間,工作必不輕鬆。我預先擬定了行動原則,超越政治糾紛,進行宗教性工作。

五月十日我完全以私人名義赴任。雖無主教公署,這對習慣了戰時生活的我不成問題。我借住在慈幼會的一棟房子内,由本篤會修女備辦伙食。

召集教區會議是教宗給我的指示,到任後不久便召開了,會士和教區的神父都應邀參加,有義大利人,也有克羅埃西亞人,唯有基督的愛才能使政治主張不同的人相聚懇談。

會中我宣佈教廷的命令,也説明這任務艱鉅,不過天主會幫助我的不足,希望大家團結,為拯救人靈而合作。大衆的態度相當友善,而異族的神父可能心中有所不滿,但都能忍了下來。

聖母升天大堂——主教座堂,曾被義大利不滿份子所封閉,我在聖母升天節親自舉行開門大典。聖堂内擠滿了羣衆,總算有了一個好的開始。

詩人達農濟奧,大戰期間投筆從戎,屢建奇功而升為司令。在阿奎來亞時我曾以隨營司鐸身分接受他委托管理博物館,彼此一向坦誠相對,他佔領斐烏梅後就變為該市軍政首長,而我是照顧人靈之神牧。我倆從未發生過衝突,因我態度誠懇,即使當我認為必須反對他時亦然。而他也了解我的處境,對我很友好,從未對我施壓。津貼教會很合作,也參加一些屬於政治性的宗教儀式,例如紀念陣亡將士,態度很虔誠。但他的私生活不太理想 我從未接受他的邀宴,因女主人不是他的正妻。有時為了不讓他難堪,我會藉故外出。

一九二○年十二月二十日,義國國王認川辣巴祿( Rapallo )合約,「勉强」同意斐烏梅獨立。攻佔該市的達農濟奧心有未甘,拒交政權,與政府軍對抗而演成同室操戈。斐市人民飽經戰火之餘又要面臨兄弟鬩牆慘劇。我以職責所在,給司令寫了一封長信勸他懸崖勒馬。不料該信竟被司令部的人送給報社發表了。我馬上電告市長請轉告司令,公開那封信與我無關。我雖難過,但不後悔。何況中央政府和教廷都支持我。私人方面支持我的也大有人在。

司令的答覆是一篇措詞强硬的「叛變宣言」,雙方軍隊擺開陣式,内戰一觸即發。

政壇要人,包括教廷國務卿在内都曾試圖説服司令,然皆徒勞無功。

司令發表了一封告義大利人書,極盡威脅之能事,斐市也有一些極端分子被司令迷惑。但許多有見地的社會名流都開始活動起來。他們要我再寫一封請願書,寫好之後,二十多位各界代表都在槍林彈雨中跑到我的辦公室,毫不猶豫地簽了名。我在請願書上告訴司令,同室操戈和褊急的愛國精神,是把基本人道思想加以否定了。究竟為何要自相殘殺?我們願為社會救濟工作效力。如果我們的呼聲不被重視,就將保持靜默而安然受苦。

這次特派專人把信送給司令以免再節外生枝。走這一步要有膽量,稍一不慎,大禍就會臨頭。

司令見信後表示可以考慮——謝天謝地!

次日司令和市長請我立刻去會面。司令態度和悅,只要求給他些時間,他會光榮地撤退。

我自告奮勇,願作中間調人。次日,我拿了司令的信,也請司令自我約制。登上插了白旗的小船,以談判使者身分,到達指揮總部。我告訴軍長,小不忍則亂大謀,不妨給司令下台階的機會。軍長答應寬延五六天。

我回來後馬上向達農濟奧司令報告。他表情冷淡,悲傷地説:「難道這就是我為斐烏梅慷慨犧牲的代價嗎?」我答道:「有一成果非君莫屬,就是你收復了雪山的邊界。」「啊!是嗎?」他高呼起來:「的確,雪山之光復應歸功於我。」

一月二日為這場兄弟互相殘殺喪生而尚未安葬的死者舉行殯葬禮。我向司令建議別在喪禮中發表仇恨言論。我在講道中勸大家用愛來消釋仇恨,死亡之日非末日,為教友是生日。司令也講了追悼詞:這些生前不和的死者,復活時必會互相擁抱,彼此寬恕。他致詞畢,跪下默禱良久。再起立和我握手後離去。

一月十八日他終於如約光榮而平安地離開斐烏梅,解除一場軍事風暴。但政治風暴卻方興未艾。

我的牧靈工作困難重重。民心都非常激動,私仇公憤之外,黨派之間也爭名奪利,搞得滿城風雨。必須慢慢戒慎而耐心地工作,以便安定民心,引導民衆尊重道德原則,以期建立以基督信仰為基礎的社會風氣。計劃先從照顧青年和救濟工作著手。

![]()

八、受任主教

一九二一年七月初,馮丹樞機告訴我,教宗本篤十五世已擢升我為主教,管理斐烏梅教區事務。我因對行政工作毫無興趣,便到羅馬辭謝。教宗卻慈祥地拒絕了我。我只有服從了。但請求教宗別在羅馬祝聖,免得有政治上的麻煩。教宗答應了。

八月二十四日馮丹樞機在公高底亞為我舉行了祝聖主教大禮。没有邀請什麼顯要。餐會上,樞機首先向身旁的家母道賀,也宣讀教宗升我弟弟為教宗近侍之敕令以酬謝他重建聖堂之工作。這也表示教宗思想多麼周密。

在斐烏梅,正準備盛大歡迎,我卻突然提前趕到,省卻了許多繁文縟節。他們對這些早已不勝其煩了。

我的日記裡,有我當時對斐烏梅所作的講詞:「我在這裡有一年多的時間,彼此早已熟識。我未曾參預過政治,但對你們的痛苦,卻非常關心。我這做兄弟的和做父親的心靈裡,所有的真實情愛,時時在祝福你們和造福你們。使我的行動具有信心和牧靈特性。我沒有為任何黨派服務過,而是用基督的愛心擁抱所有的斐烏梅信徒,為你們工作。天主前沒有種族歧視和派系之分。我們是同一天父的子女,分享祂的同一恩寵。將來也要接受同一賞報。」

在我被祝聖前,七月二十六日「義大利瞭望台」刊物,報導了我被任命主教的消息。是這樣寫的:「剛恆毅蒙席正專心一志,致力於阿奎來亞博物館的管理,又在阿奎來亞和格拉道等地作重要的考古發掘工作。於一九二○年五月十日,羅馬聖座突然派他去斐烏梅擔任宗座代理主教。這是一項非常艱辛的任務。

一年多之久,他經歷了本市有史以來最艱苦的時期。不過他常使自己的牧靈工作,不受任何政治潮流所影響。常置身於純正、嚴謹、聖潔的基督精神氣氛裡。因而受到各界和不同黨派的敬愛。大家都清楚他的工作是『牧靈和愛心工作。』

他的辦公室人人能進,事實上人人也進去過。對任何國籍的人,對任何政治思想的人,在他的辦公室裡,有最純正的君子作風,和最嚴謹的公平態度。他的成功原則:(一)不做一個參加政治的神父——為某一政府或某一黨派服務。(二)做一個天主的人和做一個衆人的好朋友。若説他有偏愛的話,該説他最喜愛的是那些貧苦的人。他本人度的像方濟會會士般嚴肅的生活。他接近的是窮人和兒童。只有天主才知道,有多少錢財和物資經他的手,轉到斐烏梅地區的窮苦人手裡。

在本市内不論誰,聽到他榮陞主教,一定會歡欣鼓舞。真正高興的應該是斐烏梅的無産階級,就是孤苦無依的老人們,没有父母的兒童們和没有丈夫的寡婦們。他們都知道,這位熱心善良的神長,在本市區住的短短期間内,不知擦乾了多少人的眼淚,救助了多少貧困的人。」

一九二一年三月十五日,我又被任命兼管該爾索和魯四諾各島教務。年底也巡視那些島嶼。跟斐烏梅一樣,兩個民族住在一起,而克羅埃西亞人要比義大利人更守教規,我希望這兩民族和睦共處。但有些人卻願興風作浪。過去我對這些假愛國主義者採容忍態度。不過這次巡視時有兩名法西斯黨徒前來興師問罪。我被迫先發制人:相互寒喧後,我提議彼此自我介紹一下,我先介紹自己,在大戰期間任隨軍司鐸,在第三軍服務。其中一名侷促不安地説:「很不幸,我當時在美洲。」另一個説:「真是一幕悲劇,我來不及越界,只好參加奧(敵)軍了。」

我說:「我實在了解二位苦衷,當國家奮戰和勝利時都不能躬逢其盛;這對熱心愛國者來説,真是心中之刺。」

經過這次對話,二人只有抱頭鼠竄了。我一向欽佩為國奮戰的官兵,以及忍辱負重的百姓。但卻不能容忍虛有其表,投機主義的愛國份子,就像法西斯黨徒,在戰後趁火打劫,胡作非為。

一九二二年六月十一日,突接羅馬來信,教宗要我前往中國服務。這消息使我困惑。難道讓我突然放棄共過患難的斐烏梅嗎?我對正在進行的重建工作已有了全盤計劃,並也頗具信心。(圖見17頁)

教宗堅持要我去,也要我保密。於是,在七月初,我帶了一隻小箱,像渡假似的離開了我心愛的斐烏梅,靜悄悄的走向完全陌生的旅程。

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄