常年期第三十主日

主曆2019年10月27日

課程公告

※ 《得撒洛尼後書》/林思川神父導讀

時間:10/29(週二晚上 7:30~9:00)

地點:長安天主堂,教堂二樓。

地址:台北市林森北路73號長安天主堂(近捷運淡水線中山站3號出口,板南線善導寺站1號出口,步行約九分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:請欲參加之「新學員」先來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

常年期 第三十主日

林思川神父執筆

法利塞人和稅吏的祈禱

【福音:路十八9-14】

9耶穌也向幾個自充為義人,而輕視他人的人,設了這個比喻:10「有兩個人上聖殿去祈禱:一個是法利塞人,另一個是稅吏。11那個法利塞人立著,心裏這樣祈禱:天主,我感謝你,因為我不像其他的人,勒索、不義、姦淫,也不像這個稅吏。12我每週兩次禁食,凡我所得的,都捐獻十分之一。13那個稅吏卻遠遠地站著,連舉目望天都不敢,祇是捶著自己的胸膛說:天主,可憐我這個罪人罷!14我告訴你們:這人下去,到他家裏,成了正義的,而那個人卻不然。因為凡高舉自己的,必被貶抑;凡貶抑自己的,必被高舉。」

【經文脈絡】

上個主日的福音,耶穌講述了一個「不義的判官和寡婦的比喻」(路十八1-8),教導門徒「應當時常祈禱,不可灰心。」這個主日的福音繼續上個主日的經文,再次是耶穌講述的一個比喻 ─ 「法利塞人和稅吏的祈禱」(路十八9-14),然後再透過對比喻的評論提出教導。

雖然這段經文的關鍵字是「祈禱」,但由比喻的引言以及耶穌的評論可以看出,這個具有「典範性」的故事並非僅僅談論這一個主題而已。此外,讀者也不可忘記,這段經文仍是對前面的「末世言論」(路十七22-37)提出補充。

耶穌教導的對象

這段經文一開始指出耶穌講話的對象是「一些自充為義人,而輕視他人的人。」從比喻本身來看,故事中的法利塞人就是這樣的人;但是由生活經驗來看,這樣的人事實上存在於任何團體之中。再者,由比較寬廣的經文脈絡來看,當時耶穌的聽眾同時包含法利塞人(路十七20)和門徒(十七22),因此耶穌教導的對象是一切狂妄自大,靠著批評他人而顯出自身優越性的人。在今日的信仰團體中也不乏這樣的人。

強烈對比的角色

比喻中出現兩個對比性極強的角色,路加十分喜歡採用對比呈現的文學表達方式(參閱:路十五11-32;十六19-31),這段故事的主角是一個法利塞人和一個稅吏,但對比重點在於二人在聖殿廣場上所表現的祈禱態度。

自絕於天主和人的祈禱

比喻首先非常生動的敘述這位法利塞人的「祈禱」:他站立在聖殿前低聲祈禱,自言自語地向天主陳述自己的「功德」,說明他和別人不同,和罪人不一樣,更具體的申明和這位也在場的「稅吏」不同,因為他所做的遠遠超過法律所規定或要求的。

這個法利塞人的祈禱非常特別,在耶穌的時代,在公開場合低聲祈禱並不多見,就內容而言,這人的祈禱並非讚美天主,而是「自我稱讚,並且批評他人」,因此,他的祈禱事實上使他和天主和人隔絕。

認識自我的祈禱

比喻中第二個角色是一位稅吏,在當時的社會中稅吏被視為是公開的罪人。他「遠遠地站著!」意思是和聖殿的至聖所保持相當的距離,這個「距離」表達出這位稅吏對天主的敬意,以及他對自己人性軟弱的認知,承認自己的不善,宣告自己是罪人。

福音經文繼續用雙重的「自我否定」的語句表達這個稅吏的自我意識:他「連舉目望天都不敢,只是捶著自己的胸膛」。雖然聖殿是人們舉目仰望上主光榮的地方,但稅吏卻不允許自己享受這種喜樂,而只敢垂目望著地面;捶打自己的胸膛更是當時一般文化中共同的記號,表達極大的悲傷與痛悔。

惟獨依靠天主的憐憫

在這樣的情況中,這位稅吏哀求說:「天主,可憐我這個罪人!」這樣的哀求首先顯示他承認自己在天主前毫無價值。其次,根據猶太的贖罪祭規矩,罪人奉獻了贖罪祭之後,便宣告過去的罪罰已經結束,和天主重新建立正常的關係;而這個稅吏的祈禱顯示,他連這樣的恩典也不敢奢望,只盼望唯獨依靠天主的慈愛憐憫。

耶穌的評論

耶穌在講完這個比喻後,立刻加以評論和解釋。祂以權威的方式宣告天主對這二人的判決:不是那個法利塞人,而是這位稅吏得到天主的悅納,在這種意義之下他能夠被宣稱為「正義的」,以這種身份離開聖殿,回到家裡。「家裡」和比喻開始的地點「聖殿」也具有高度的對比性,聖殿是公開場所,人們在此很可能為爭奪虛假光榮而裝模作樣,而家裡是私人之地,人在家中的表現才是真實的自我。耶穌的評論說明,這位稅吏成了真正的義人。

經文最後加上的「智慧性」諺語(參閱:路十四11;瑪二三12)是這個判決的理由,並且說明末日的審判時,天主將如此按以色列人的行為來判決:「凡高舉自己的,必被貶抑;凡貶抑自己的,必被高舉。」

【綜合反省】

這個比喻是一個「典範性」的故事。耶穌講述這個故事警告一切「自以為義」的人,並且為自己善待稅吏和罪人的慣有態度辯護;但是,耶穌在此並沒有普遍性地批判法利塞人都是自以為義的假善人。

這個故事給路加時代和今日的教會提供一面鏡子,使教會的成員看清,如果他們因自己的信仰而誇耀,自以為在團體中高人一等,並輕視團體中的弱小者(參閱:羅十四~十五;格前八7-13),這些人就如比喻中的法利塞人一樣。

讀者應該注意,這是一個耶穌用來教導門徒的典範性故事,我們不可簡單化地將法利塞人和稅吏黑白二分。這個故事提醒每一個讀者,不可因為自己的「功行」而自認有權要求什麼,或輕視公開的罪人;即使我們有一些良好作為,也完全來自於天主的恩寵,在天主前我們都是罪人,都是恩寵的負債者。

第二篇:在中國耕耘(一九二二-一九三三)

一九二六年

- 巡視太原

我七月巡視太原代牧區是為劃分本籍教區,鳳朝瑞主教全心全意支持聖座的願望。我就進行最後協商,以及新主教人選。

我參觀了葬有殉教遺骸的天主教公墓,也到聖方濟聖母傳教修女會真福雅松達墓上祈禱。

- 中國敎會史

中國天主教傳教史共分三個時期。

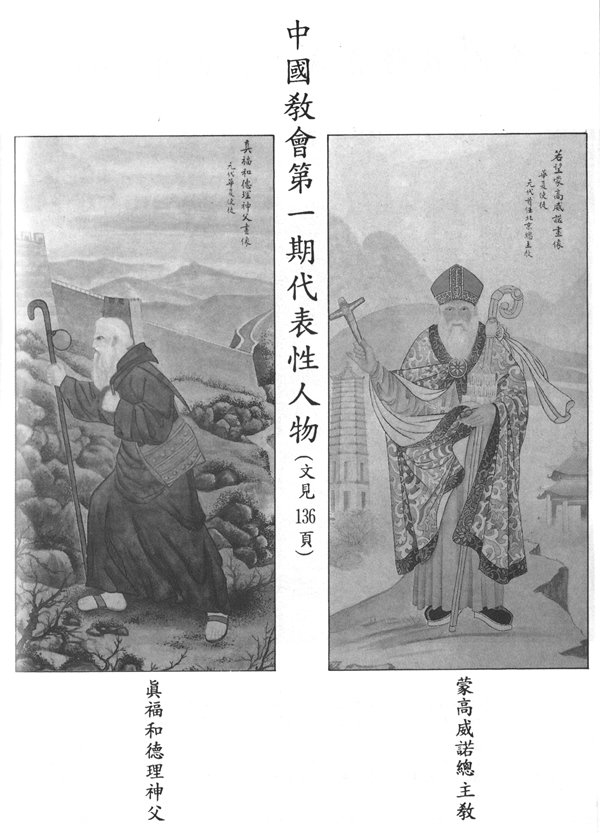

(一)第一時期:方濟會時期:自一二九四年蒙高維諾來北京(汗八里) ,至一三六八年元朝滅亡。蒙氏以教宗欽差身分來北京傳教,非常成功,因此教宗克萊孟五世,特意祝聖了七位方濟會士為主教,派來中國,以便祝聖蒙氏為總主教,並兼任遠東宗主教。七位主教中,四位主教客死途中,另三位於一三一三年到達了目的地,為蒙氏祝聖後,並留下來協助他傳教,真福和德理也前來幫忙傳教。教友已逾三萬。可惜缺乏本籍主教,天主教隨元朝滅亡而中斷。兩百年之久欲振乏力。(圖見68頁)

(二)第二時期:由耶穌會開始,繼由各大修會及傳教團體響應,流傳至今。偉大的傳教士利瑪竇於一五八三年來華,堪稱中國教會實際的創始人。他繼承聖方濟薩威的遺志和方法,先歸化知識份子及領導階級,很快就打開了知名度,因而使所有傳教士受益。就這樣經過利瑪竇、羅明堅、湯若望、南懷仁、羅雅各,利類斯等傳教士,以及後來的道明會士(一六三一)與方濟會士(一六三三)的努力耕耘,到一六五○年教友數字已達十五萬人之多。

可是,經三世紀之久的中國教會仍由外國聖統管理,也都由修會主持,我想教會不是建立在會士身上,而是樹立在本籍教區神職身上。(圖見69頁)

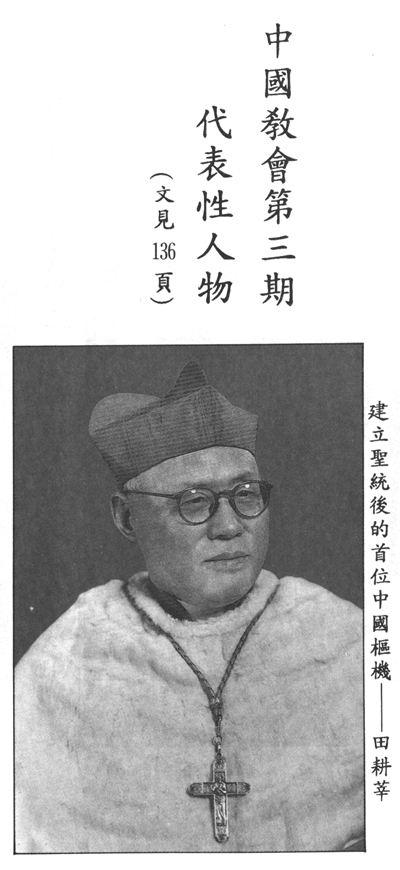

(三)第三時期:六位中國主教(於一九二六年)被任命和祝聖後,終於結束了漫長的過渡時期,開始了一個截然不同的時代。客籍傳教士,各修會會士們,多年的辛勤耕耘,終於有了成果,由蒲圻及蠡縣兩監牧區先予解凍,接著祝聖六位主教才算大功告成。教會園中的盆栽,終於正式移到中國土地上,往下紮根,自然而然地會茂盛繁殖起來。自一六八五年卓越人物羅文藻在廣州被祝聖為首任中國主教之後,好事多磨,難以為繼,因此,希望這次能開闢出一條康莊大道。(圖見70頁)。

‧六位中國主教出爐

(一)含淚播種,含笑收割

一九二六年三月三十日,傳信部長王老松樞機給我的信上説:「我曾考慮很久,假如宣化成立宗座代牧區而到羅馬接受祝聖的話,將對教會在中國的發展很有利;教宗不但同意,而且竟然要親自祝聖。這是破天荒的大事。不妨再甄選幾位主教。同時,蒲圻、蠡縣兩位監牧也可升格為主教。」

我當然完全贊成羅馬的意見。我立即著手尋找新地區及新主教人選。因此在一九二六年的五月十二日成立了汾陽代牧區,同年八月十日成立了台州代牧區,次日又成立了海門代牧區。六位新主教人選是:

宣化教區趙懷義主教,北平教區神父。

蒲圻教區成和德主教,方濟會士。

蠡縣(安國)教區孫德楨主教,遣使會士。

汾陽教區陳國砥主教,方濟會士。

台州教區胡若山主教,遣使會士。

海門教區朱開敏主教,耶穌會士。

(二)敎宗的壯舉

四月二十五日晚,我接獲羅馬通知,教宗決定在一九二六年十月末之主日──耶穌君王節,親自在羅馬祝聖中國新主教。我感動異常,不禁淚流滿面。我也讓身旁的趙懷義秘書看了這件公函,他還不知道自己將是幸運主教中的一位。我們一齊到聖堂,求主降福這批中國主教。

次日我回信給傳信部表達我的興奮和感激,相信中國政府與人民都會舉雙手贊成,預期會有激勵的效果。我將親率主教們前往羅馬。

我興高采烈地趕工,把新教區和新主教人選一一向聖座呈報,也順利地獲准。當「由登極初時」通諭於本年六月十五日到達中國後,我向各位主教發了一封公函,盛謝教宗對中國教會的關懷,以提升中國主教方式把理論付諸實行。

我也給促成這次新教區的功臣──甘心割愛的代牧們,各寫一封謝函,包括:北京林主教,南京姚主教,寧波李代主教,以及太原鳳主教。

(三)佳評如潮

我以三個月時間,匆匆視察了中國最重要地區,八月十五日回北京後,立即向聖座報告這次創舉的反應。

大家像觸了電似地振奮起來。無謂的爭辯終於結束,教宗果敢地以事實証明了理論,開啟了另一個新紀元。雖然有些傳教士不安,但都能完全服從教宗的指示。

中國政府過去懷疑教會只説不練,看到了這具體表現後大為歡迎與感激。外交團及各種刊物都引起共鳴,中國神父和教友更是歡欣鼓舞。發起募捐,給教宗送禮,並為新主教籌措旅費。

當然,中國神職人員的訓練也非一日就可登天,成熟需要時間,現在更有信心展望錦繡前途,因為教宗猛烈地一轉舵,把擱淺的傳教之船,駛入了大海中。

(四)永城之旅

在大家期盼中,成和德歷劫脫險後如期趕到,我們於九月十日乘「美輪」從上海登船──為了避嫌,我們不乘法輪或義輪。有大批教友歡送,興奮之情溢於言表。先後在香港、馬尼、新加坡、和檳城靠岸,到處都有人招待和捐助。

在海洋中,很適合默禱和思考,又能和中國主教們討論傳教問題。首先想到英國公使在辭別時的話──這會不會造成分裂?我曾告訴他不會,民族自治乃自然法則。中國人有儒家倫理基礎,大都接受威信而不去爭辯。中國人的家庭和社會組織與天主教會的組織不謀而合──教友視本堂為家庭,視教區為宗族,視教宗為中央最高權力,等於皇帝,故稱之為「教皇」。即使有分裂危機,也不能無限期地拒絕中國人接受主教榮銜。已有二百五十萬教友的中國難道該讓外人無限期地管理嗎?

在和主教們談話中,發現中國修女貢獻良多,但仍受外國修女管轄。中國已有當政近半世紀之太后。中國修女已經成長,必須從被壓制人格的階段中挺身而出。我們需要教區性的獨立本籍修會,或者成立本籍會省,好讓中國修女享有平等待遇和權利。中國有許多尼姑庵,這證明中國女性適宜修會生活。何況中國修女懂得經濟、精通方言及人情世故。成立本籍修會需要外籍修女管理和訓練,但不能永屬外人管理。既然有了中國主教,中國修女又為何不能做會長?

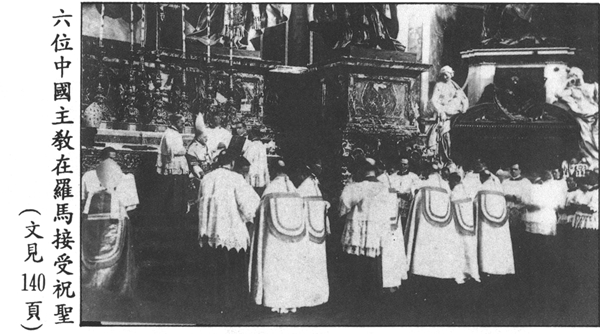

(五)敎宗祝聖中國六位主敎

十月十六日,我們安抵拿坡里,義國政府免檢行李,並撥一節頭等車廂供我們專用。

到羅馬次日,教宗要接見我們,我説還没有羅馬服,教宗説,中國服裝亦可。碧岳十一世慈祥地擁抱了每一位,莊嚴的面容上流露出衷心的喜悅──是東西雙方吉祥的會晤。我不必描述各界的歡迎場面,我只選擇一篇曾在華住過數年的外交官夫人柴祿蒂所發表的祝聖典禮盛況:

「當我在中國時,發覺傳教士的工作要比在野蠻人中更苦,因為他們要面對中國數千年傳統的信仰和哲學。他們經過數世紀努力後終見報酬。在中國强烈排外之際教宗擁抱了新主教,這是殉難傳教士的血液所凝固的永久里程碑。

十月二十八日耶穌君王節早晨六時,人群湧向大殿。右邊是羅馬貴族席,左邊是外交使節席,殿内兩旁是教會首長,修女和群衆。最前面是樞機團和騎士隊。

突然號聲四起,教宗駕到。殿頂燈光大放光明。教宗後面是新主教及其隨員,宗座代表剛恆毅為襄禮之一。在大彌撒中,教宗舉行祝聖六位主教大禮。在輝耀的光彩中,紅色、紫色,金色的服装非常鮮明。天使般的歌聲更引人入勝。

禮儀歷經五小時,授杖、加冠、平安禮,每節都有高深的意義。禮成後,新主教坐在伯鐸寶座下,靜聽教宗訓言。這些平日少有表情的亞洲人,現在卻大為動容。最後,六位中國新主教,穿越大殿祝福人民,執行主教第一次職務。……」(圖見72頁)

![]()

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄