常年期第三十二主日

主曆2019年11月10日

課程公告

※ 《得撒洛尼後書》/林思川神父導讀

時間:11/12(週二晚上 7:30~9:00)

地點:長安天主堂,教堂二樓。

地址:台北市林森北路73號長安天主堂(近捷運淡水線中山站3號出口,板南線善導寺站1號出口,步行約九分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:請欲參加之「新學員」先來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

常年期 第三十二主日

林思川神父執筆

天主是生活的天主

【福音:路二十27-38】

27否認復活的撒杜塞人中,有幾個前來問耶穌說:28「師傅,梅瑟給我們寫道:如果一個人的哥哥死了,撇下妻子而沒有子嗣,他的弟弟就應娶他的妻子,給他哥哥立嗣。29 曾有兄弟七人,第一個娶了妻子,沒有子嗣就死了。30第二個,31及第三個都娶過她為妻。七個人都是如此:沒有留下子嗣就死了。32末後,連那婦人也死了。33 那麼,在復活的時候,這婦人是他們那一個的妻子?因為他們七個人都娶過她為妻。」34耶穌對他們說:「今世之子也娶也嫁;35 但那堪得來世,及堪當由死者中復活的人,他們也不娶,也不嫁;36甚至他們也不能再死,因為他們相似天使,他們既是復活之子,也就是天主之子。37 至論死者復活,梅瑟已在荊棘篇中指明了:他稱上主為亞巴郎的天主,依撒格的天主及雅各伯的天主。38 他不是死人的,而是活人的天主:所有的人為他都是生活的。」

【經文脈絡】

路加福音結束耶穌的「旅程報導」之後,敘述耶穌榮進耶路撒冷,以及耶穌生命中最後幾天在聖城中所發生的事件。路二十1~二一4記載耶穌在聖殿的教導,路加把這些內容安排於此,一方面使人明白為什麼猶太領袖決議殺害耶穌,另一方面也使外邦基督徒讀者相信耶穌是默西亞。

這個主日的福音選自於這段「聖殿教導」,耶穌面對撒杜塞人挑戰「復活」信仰而提出教導(路二十27-38)。整段經文的結構非常簡單,先是撒杜塞人提出問題,接著是耶穌的反駁與教導。

撒杜塞人

耶穌在公開生活中遭遇到各種不同的敵人與挑戰,但在路加福音中撒杜塞人成為耶穌的對手唯有這一次。福音說他們「否認復活」,正是他們這個黨派的特色,不論新約聖經(參閱:宗四1-2,二三6-8)或聖經以外的作品都證實這一點。撒杜塞人大多屬於地位較高、生活富裕的司祭階層;在聖殿毀滅之後(AD70),這個族群也消失無蹤。他們不僅否認死人復活,也不相信天使和其他精神體的存在,最重要的原因是他們只承認「梅瑟五書」的權威性,並且認為這些書從未提及這些事。

挑戰

來到耶穌前的撒杜塞人稱耶穌為「師傅」,然而他們所提出的問題卻充滿挑釁的意味,顯示他們對耶穌的稱呼是一種尖酸刻薄的嘲諷。他們認為,耶穌教導講述有關復活的道理,顯示祂根本不認識梅瑟法律。

代兄弟立嗣

撒杜塞人向耶穌提出的難題,主要依據古代近東地區流傳非常廣泛的「代兄弟立嗣」的法律(參閱:申二五5-6),這個法律的主要目的在於確保一個宗族的香火能夠延續不斷(參閱:創三八8)。

撒杜塞人對復活的看法

撒杜塞人根據「代兄弟立嗣」的法律擬定的一個極端情況:「七個兄弟都娶過同一位妻子,那麼在復活的時候,這婦人要作哪一個的妻子呢?」他們企圖藉著這個「個案」,證明死人復活不僅和這條法律彼此矛盾,根本就是荒謬可笑的妄想。這個假設的問題透顯出他們對復活的理解:復活基本上只是現世存在方式的延續,包含婚姻生活與生產。這也是當時的法利塞人對於復活的瞭解。

復活的生命

耶穌以雙重的論證回答他們。首先說明「現世」的生命和「復活」後的生命完全不同:生活在這個世上的人需要嫁娶,為了能確保生命的延續;但對那些「有資格經由復活參與來世生命的人」而言,這一切都是毫無必要的。因為他們已不再處於死亡的法律之下,他們就像天使一般,死亡再也不能威脅他們,因為他們已成為「復活了的天主兒女」,經由復活他們得以完全地親近天主,真實地屬於天主的家庭,分享基督天主子的名分(參閱:羅八29)。

天主是活人的天主

耶穌的第二個論證採取「以其人之道還治其人之身」的策略。因為撒杜塞人將梅瑟當作絕對的權威,所以耶穌也將祂的論證建基於梅瑟書中的教導。出谷紀記載「上主是亞巴郎的天主、依撒格的天主和雅各伯的天主」(出三6、15),傳統上猶太人根據這經文相信,雅威自己說過,以色列的祖先都和祂生活在一起。路十三28和十六22-31都理所當然地預設了這一點,而早期猶太作品也都證實這種看法。

團體性與個人性的復活

除此之外,耶穌的話中還附加了一個理由:「在天主眼中,所有的人都是活著的。」這句話出自於瑪加伯四書(這是猶太文學作品,屬於東正教的聖經正典),敘述面臨迫害的殉道者說出這句話,他們相信人的不死性,因為他們的祖先都和天主生活在一起,因此他們也勇於慷慨為信仰犧牲。這句話說明以色列所有的祖先以及一切有資格得到復活的人,都和天主一起生活。這句話也顯示猶太的傳統相信「復活」就等同於「永生」;雖然在世界末日一切人都要復活,但在此之前,所有的亡者也已經以個人的方式開始享受永遠的生命。

路加在結束這段報導時指出,當時有些在場的經師稱讚說:「師傅,你說的好。」從此,他們再不敢質問什麼了(路二十39-40)。這個結束語顯示耶穌絕對地凌駕於對手之上,這個故事終止了福音中一切爭辯性的談話。

【綜合反省】

路加編輯報導這段經文,所關心的不僅是耶穌自己宣講時曾碰到的挑戰,而且同時幫助初期教會面對他們所遭遇的重大困難。撒杜塞人所提出的問題,反映了初期基督徒常常面臨的挑戰與質疑(參閱:宗四2,十七32),因此這個故事也是辯護基督喜訊最佳的榜樣。

天主是「活人」的天主,對天主而言,「死人」根本不存在;「死」於罪惡中的人,也是「活」著接受罪罰。耶穌的死亡與復活給人類帶來永生的救恩,今世的人死亡後,便立刻開始分享與天主共融的生命,這種圓滿共融將在世界末日人子再來之時達到圓滿。

第二篇:在中國耕耘(一九二二-一九三三)

一九二七年

- 中國之音

巴黎外方傳教會管理的「中國之音」雜誌,對中國表示憤恨不平的情緒。譬如有一方濟會神父被土匪綁走,中國之音竟說:「歐洲用武力干涉的時候到了。」另一篇說:「交還租借給中國,是無代價的讓步。」中國之音等於是外國報章的傳聲筒,受外國官商影響;不合傳教士精神,也違背聖座指令,尤其在革命期間,教會深受其害。巴黎外方傳教會負責人迅速接納了我的意見,下令「中國之音」停刊。法國人不快,這可以理解。但傳教士首應尋求教會的榮譽。

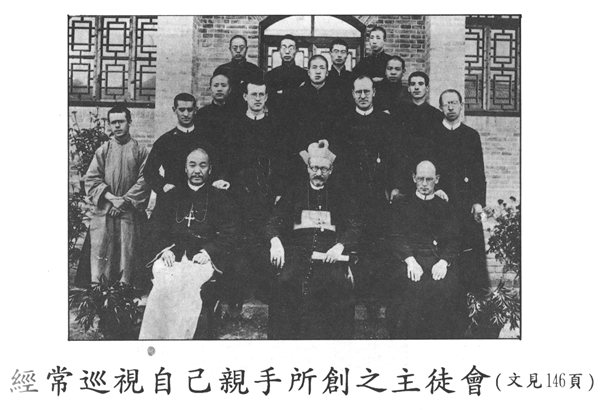

- 創立主徒會

我早有創立一個中國修會的計劃,「教會事件」通諭公佈後,我的疑慮全消。兩個主要動機是:(一)在中國,都視天主教為洋教;(二)教會須有一批博學的中國神父。

在各修會中都不乏中國會士,但都是外國省的附屬品。應成立一個本國修會,像在歐洲一樣。英斂之的「勸學罪言」給了我深刻印象。因此,至少該有一些中國神父具有高層社會所具備的文化素養。這也是「夫至大」的理想。他們知道運用更恰當而卓越的方法,把信仰介紹給自己的同胞。正如早期教會利用希臘哲人的思想,把信仰介紹給西方學者一樣;同樣,孔子與中國賢哲也能成為眞理的跳板,把中國人導向基督。

早在陪伴六位準主教到羅馬途中,我就撰寫了新修會的會章。也請趙主教和孫主教過目,再呈送王老松部長審閱。他看了很高興,並於一九二七正月四日核准創會。

修會取名「主徒會」,以紀念基督派遣門徒作前驅,為福音鋪路。基督也正要進入中國,主徒會應為祂鋪路,就像孔子的弟子把孔子的思想傳揚開來一樣。修會的兩大特徵是:熱愛聖體和效忠聖座。希望主徒會在這個善良而生來就是基督徒的中國民族間,成為福傳的有效工具。

我動用了一批美國捐款,在宣化城外購買了一個溪畔的山谷,作為母院。山側有座古廟,没有買下,我的想法是:主徒會士們將以善表,佈道和善行散發基督的清香,等四週百姓皈依後,這座廟自然歸於我們。再把聖母像代替觀音,其他保持原狀,使之變為朝聖地。不久,一座中式的建築落成後,旋即招生。陶冶首批會士的責任托給西班牙的贖世主會。

八月十六日至二十七日,我來到宣化,一方面拜訪趙主教,另一方面視察主徒會。宣化城外的主徒會愛瑪塢會院,開創時期令人滿意。會院為慶祝我祝聖主教的六週年紀念日,舉行了盛大的宴會。(圖見84頁)

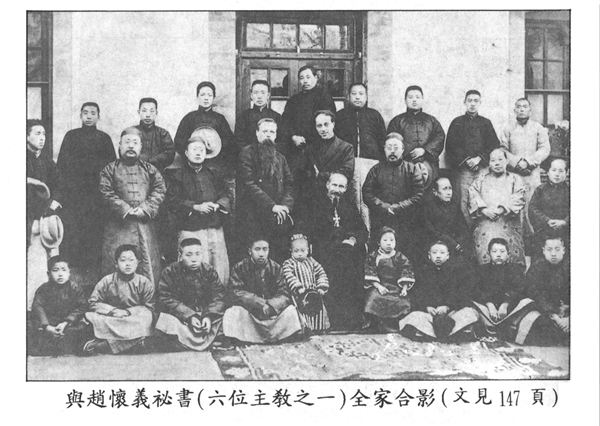

- 趙懷義主敎

我也進城視察了宣化──新成立的本籍教區。趙主教嚴肅而慈祥,工作順利進展。我提醒中國神父要爭氣──服從中國主敎。程有猷神父答的好:「我們服從主教,不因他是中國人或外國人,只因他那來自天主的權利。」

同行的神父親眼看見中國神父彼此間和睦相處,也看到他們對趙主教有著親密的回應和相互的尊重,覺得他們堪作其他教區的楷模。

揮別宣化不久,該地戰爭爆發,難民避難到主教座堂。十月十三日大雪之夜,趙主教巡視難民時,脫下斗蓬,蓋在一對母子身上後回到房間,不久就死在椅子上──為實踐愛心而逝世。年僅四十八。趙主教擅長中國文學及教會學識,曾作過我的秘書達三年之久。我痛失一位知己,我想念他,感激他。(圖見73頁)

- 北京輔仁大學

遠在一九一二年中國公教學者英斂之先生曾上書教宗,請求在北京設立大學。十年後王老松樞機委托美國本篤會主席司泰來進行創校事宜。一九二五年正月司神父任命奧圖爾為校長,並派三位本篤會士輔佐。進行購地和簽約事宜。兩位主教和法國公使雖不樂意,但仍不失君子風度。

最初只開一些預科,到一九二七年政府准予立案後,開辦了文理學院,正式授予大學課程。九月二十六日正式開學典禮。政教首長和學者多人參加。我在典禮中説:「大學功能旨在指引不朽的人靈走向至高境界。要辨別真我和假我,前者重道德和責任,後者重遊樂和縱慾。……校内不是從事政治活動的場所,應多研究學問,好能成為明日領導階層中的中堅,以報效國家。中國和其他國家一樣,急需能幹而清廉的人才,來挽救當前危機,以走向新生。然而,能幹而清廉的人才,不是由毫無意義的學生示威遊行所產生的,卻是由理智與意志在嚴格紀律下而孕育的……。」

- 雨過天青

在革命風波緩和後,我利用了一個月的時間,到各處遭受過迫害的教區,代表聖座去慰問一番。因鐵路中斷,有時要在海上或河内航行。所到之處,受到大家的歡迎和感激。我幾乎看到遭受革命波及的所有主教們。雖然各地都有不同程度的損失,然而傳教士都已回到自己的崗位上,教友生活也恢復正常,只是仍心有餘悸。修院、學校和慈善事業慢慢又重整旗鼓,傳教熱火比以前更熾烈。「我們好像死去,卻仍然活著。」

- 祝聖漢陽主教

我利用視察之便,為漢陽賈爾文舉行祝聖主教大禮。没有邀請英法領事,也不掛外國旗,以便保持純宗教色彩,禮儀十分成功。祝聖禮是在漢口舉行的。順便也參觀了漢口圖書館。發現一本「中國教會一覽」,是遣使會秦神父(Gabet)於一八四八年寫給聖座的小册子,説明傳教士的訓練和芳表的重要性;也建議傳教士應精通中國語言和文學以利傳道;更主張培植本籍神職人員,不能把中國神父訓練成外國人的工具……。我訝異該書何以没有流傳下來,經我後來在北京及羅馬查證的結果才發現,傳信部大概没收到該書,雖經秦神父力爭,可能為了息事寧人才被壓了下來。時間可明辨正邪,這本一世紀前不受歡迎的小册子,今天卻變成人人稱道的時代前驅,秦神父可以含笑九泉了。

- 蔣總司令受洗

中國政府主席,國民黨總裁成為基督信徒,中國領袖們終於脫離了蘇聯的控制,此舉可推動他人見賢思齊。以後再也不能稱基督教會是人民的鴉片了。天主教對此也樂觀其成,當然他若加入天主教更好不過,但我們不願探測天主的計劃。

以後的事實證明,蔣總司令在他個人或國家危急時,表現出皈依的真摯和效能。西安事變中,聖經成了他的安慰。他在證道中說:事變前,他明知危機四伏,卻效法耶穌進入耶路撒冷的榜樣,毅然赴陝。事變歸來,亦承基督恕人七十個七次之訓誡,饒恕了叛徒。

中國的國父孫逸仙、蔣委員長,以及不少出名的中國政治家都信仰基督。在戰亂中,中國逐漸走入基督的思想中,希望能藉以協助中國步入新生。

- 留法學生

在船上遇到一個留法歸國的青年,他對中國的内戰和軍閥表示悲觀。我們把話題帶到基督宗教上,他表示曾受雷鳴遠開導而準備領洗,卻遭父親反對,認為信仰基督就成了中國和家庭的叛徒。我向他解釋我們尊重人的愛國心。他卻有成見,他認為信仰基督的列强剝削了中國。他還説,從法國逐出的教士,反在中國和土耳其得到多重的保護。難道中國人都是傻瓜?所以他不願做吃教的洋奴!我向他提起中國主教的事,他說在法國也親自參加了歡迎中國主教盛會,他認為教宗公正的壯舉,要比列强的政治陰謀高明多了。他承認教宗,也尊重傳教士和福音,只是帝國主義的陰魂不散,成了信教之阻礙。

我非常難過,因為歐美歸國的大部份留學生,對宗教都有同樣偏見,許多人都成了共產主義狂熱份子。

中國傳教區不缺乏聖德,不缺乏殉教者,不缺乏熱心工作者,不缺乏學問,不缺乏錢財,也不缺乏中國神父。

究竟缺少什麼?缺少宗徒的方法:只建立了傳教區,而没建立教會。缺少由本籍神職人員組成的中國聖統制。

基督的前驅若翰的話發人深省:「娶新娘的是新郎,新郎的朋友站在旁邊聽著,他一聽見新郎的聲音,就非常高興,同樣我已得到完全的喜樂。祂該榮耀,我該退隱。」(若三29-30)現在,終於轉移到先驅的方法上了。

![]()

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄