常年期第十四主日

主曆2020年7月5日

最新消息

活動說明請掃描QR Code或[請點選此處]

報名email:

思高中心電話:02-23112042

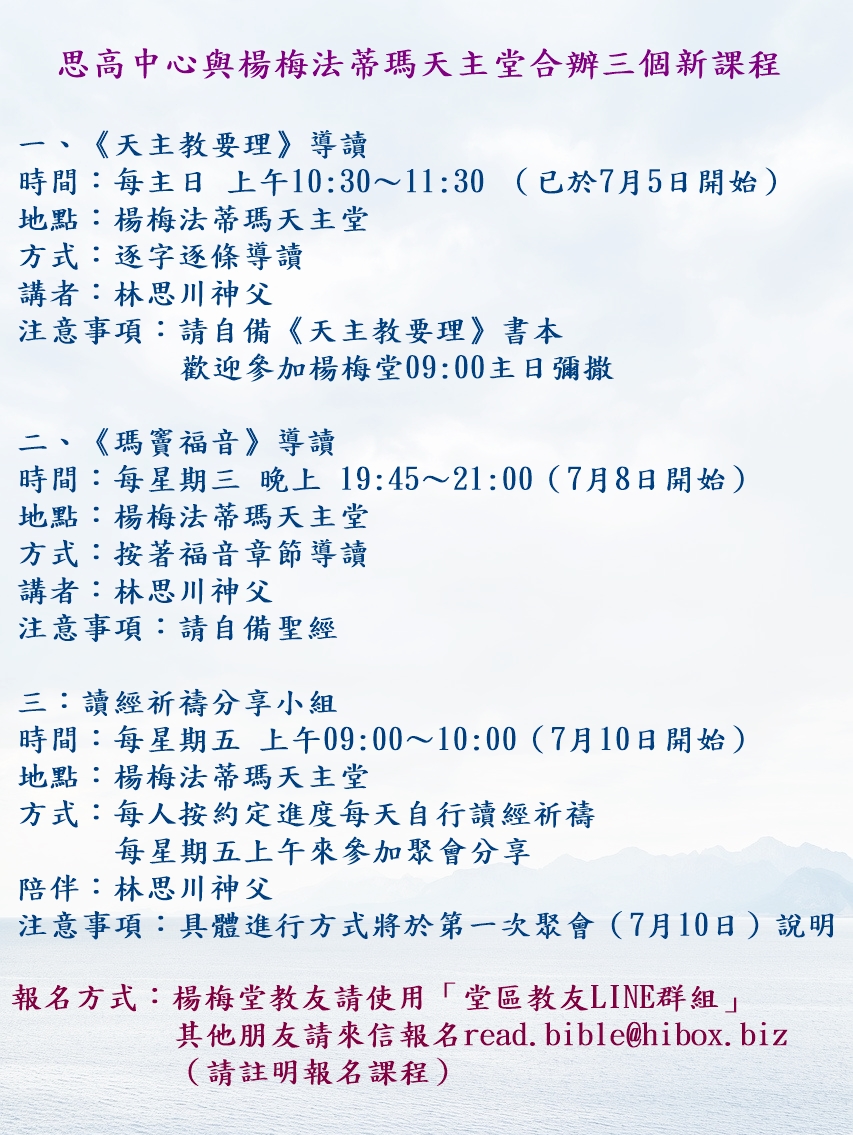

課程公告

※ 《厄弗所書》/林思川神父導讀

時間:7月7日起(週二晚上 7:20~8:50) 報名學員敬請留意群組通知

地點:長安天主堂,教堂二樓。

地址:台北市林森北路73號長安天主堂(近捷運淡水線中山站3號出口,板南線善導寺站1號出口,步行約九分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:請欲參加之「新學員」先來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

常年期第十四主日

林思川神父執筆

小人物的智慧

【福音:瑪十一25-30 】

25就在那時侯,耶穌發言說:「父啊!天地的主宰!我稱謝你,因為你將這些事瞞住了智慧和明達的人,而啟示給小孩子。 26是的,父啊!你原來喜歡這樣。 27我父將一切交給了我;除了父外,沒有人認識子;除了子和子所願意啟示的人外,也沒有人認識父。 28凡勞苦和負重擔的,你們都到我跟前來,我要使你們安息。 29你們背起我的軛,跟我學吧!因為我是良善心謙的:這樣你們必要找到你們靈魂的安息, 30因為我的軛是柔和的,我的擔子是輕鬆的。」

【經文脈絡】

瑪竇福音將耶穌的言論安排成五篇大演講,我們在過去的三個主日中,聆聽了第十章「福傳言論」大部分的內容,下一段「言論集」則是第十三章中的耶穌的「比喻」。在這兩大段講詞之間,瑪竇安插了許多不同的材料,其內容主要在談論耶穌的身份和工作:祂是預許的默西亞(十一4-6)、良善心謙的救主(十一28-30)、沈默的上主受苦僕人(十二18-21)、達味之子(十二23)、超越一切先知和君王(十二41-42)。然而這一大段有關「基督論」的經文中,只有瑪十一25-30被選入甲年的主日福音。這個現象清楚地說明:單單依靠主日彌撒中的聖經選讀,是不足以認識耶穌基督的。

今日的福音是一段簡短的耶穌言論,可分為兩段:前段是向天父獻上的感恩與讚美祈禱(25-26),以及說明耶穌的權能和他與天父之間的關係(27),後段則是對人的邀請,引人進入救援(28-30)。

感恩與讚美的祈禱

就文學形式而言,25-26節是「讚美和感恩的祈禱」,但就內容而言,則是談論啟示和啟示的接受者。耶穌在祈禱中不僅按猶太人的習慣稱天主為「父」,並且加上「天地的主宰」(多七17),表達出天主是創造主,掌控宇宙萬物並領導歷史發展。這是猶太的傳統信仰,耶穌也是在這種信仰氣氛中成長的。

啟示的對象與內容

耶穌讚美感謝天主,因為祂把啟示賞給了「小孩子」,而「瞞住了智慧和明達的人」。經文並未明白說出啟示的內容,但就瑪竇福音的整體而言,啟示應該是指「天國的奧秘」(瑪十三11)、交付給耶穌的權能(瑪十二27)、和默西亞的奧妙等,也就是耶穌的言語和行動所表達的內涵。

智慧及明達的人?

令人注目的是「小孩子」和「智慧及明達的人」的對立。在猶太傳統中,「智慧及明達的人」正是指得到高深啟示的人。但是舊約中已有對這些人的批判:依二九14就指出了天主的作為相反一般人的看法:「我要向這民族再行奇事…… 致使他們智者的智慧必要消失,他們賢者的聰明必要隱遁。」在新約時代,就是指面對福音而自我封閉的經師和法利塞人。

小孩子:耶穌的門徒

相對而言,「小孩子」就是指那些不仗恃自己的理智與智慧,而純樸相信耶穌的人(十42,十八3、6,二三12),他們對福音保持開放的態度。他們被稱為「小孩子」,主要是和當時的「智者」相對立。耶穌對天父感性的呼求:「父啊!你原來喜歡這樣!」強調出天主的救援計劃,只賞給了小孩子,而瞞住了智慧和明達的人,這是天主的旨意,也是耶穌跟其門徒們所有的經驗。因此,具體而言,「小孩子」一方面是指福音中耶穌的門徒們;另一方面也是瑪竇團體成員的自我認知。

耶穌的權能以及和天父的關係

天父對小孩子的啟示,經由耶穌的自我作證而得到更進一步的解釋:天父把「一切」都交給了耶穌,這裡所謂的「一切」便是指「救援的權能」(二八18)。耶穌是實踐天主救援旨意的唯一中保,當耶穌在世上生活時,他的言語和行動充滿權能(七29,九6),在復活後,耶穌把這權能賦予宗徒們並派遣他們繼續祂的使命(二八18-20)。「子」成為了基督的「頭銜」,說明父和子的關係是唯一而且不可分的。「認識子」的意思就是認識祂在天主救援計劃中的地位和使命;「認識父」則是洞悉天父奧妙的救援計劃。這一切原是沒有人能夠認識的奧秘!因此,我們可以瞭解啟示的作用:原本只有子知道的奧秘,如今也由父經過子而賞賜給「小孩子」了。

救援的邀請

在向天主讚美感恩之後,耶穌轉向當時的聽眾發言:「你們這些勞苦和負重擔的人,都到我這裡來吧!我要使你們安息。你們背起我的軛,向我學習吧!因為我是良善心謙的:這樣,你們必要找得你們靈魂的安息,因為我的軛是柔和的,我的擔子是輕鬆的。」

耶穌一方面「許諾安息」,另一方面卻又「要求人背起他的軛」,看起來似乎矛盾,但事實上是,福音作者再一次把耶穌和經師們對立比較,以表達他們的不同。重軛是一個借用自挑伕的圖像性語言,他們在肩頸上常有厚重的木棍。猶太教常常用「挑起天國的軛」這個說法,來表達喜悅地接受法律。「法律」原本是天主所恩賜的生命指引(參閱:谷十二28-34);但是,在歷史中卻被經師們漸漸詮釋成繁瑣的律法(具體而言共613條),成為無法擔負的「重軛」。耶穌對人們的邀請當然和經師不同;經師只給人加上沈重而難以負荷的擔子(二三4),而耶穌的軛並非繁瑣的法律,而是單純的「愛天主與愛人」。祂是「良善心謙的」,祂的軛就是愛,不但不壓迫人,反而使人自由與幸福,「使靈魂得到安息」,亦即使整個人達於救恩的境界(參閱:依二八12;耶六16)。

【綜合反省】

耶穌在其同時代的「智慧和明達」之人中,幾乎找不到信仰。對富者而言,他太窮;對有識之士而言,他太簡單;對熱忱者而言,他過於自由。但是,天主卻在耶穌的言語和行動中,啟示祂的智慧、神聖與愛。這個啟示只有「小孩子」才能瞭解,過去如此,今日亦然。

第三篇:在羅馬服務(一九三三-一九五八)

一九五三年

- 我被擢升為樞機

去年十一月二十九日,孟迪尼蒙席告訴我,聖父要擢升我為樞機,次日觀察報就公佈了。今年一月二十一日召開的樞密院會議裡才正式通過,第二天的羅馬觀察報這樣記載我接受樞機的典禮:「至尊高的剛恒毅樞機,向教宗致謝後聲明,這榮譽應視為對全體傳教士工作的嘉許。最近他收到一封遠方傳教士的賀函,表達了傳教士,傳道員,以及所有在信仰前線的工作同仁們所感受的欣慰,因為他們把這位新樞機當作他們中的一員──傳教士。」

在擢升儀式中,我因年資最老而排在二十四位同事之首,我卻深感迷惘,好像是在夢中(圖見226頁)。我出身寒微,德薄能鮮,不僅無功可敍,反因我的過失而汗顏。我被高舉,深感不安。(編者按:剛公謙虛而又耿直,經常制止他人的歌功頌德;但卻無法抗拒中國人的深情厚誼,因他認為中國人講的都是肺腑之言。)

我之得此高位,都是為了我的傳教工作。這工作固然是我的心願──實際上是遵照聖座成立本籍教會的指示。使我感到欣慰的是,目前傳教區已有近百位本籍主教,其中還包括中國的田樞機和印度的伽爾齊亞思樞機(Garcias)。但我只是奉命行事,忠於職守的僕人而已。在中國剛開始雖有人反對;然而事實證明了聖座英明的遠見。

我任傳信部秘書長比一般年限為長,從旁協助完成了一系列的工作,而以傳教區藝術展覽會來結束,尤其以教宗碧岳十二世的「傳播福音」通諭為總結。

不過,換了他人來做同樣的事,會比我做的更好,更多。我之被升為樞機,與其說是對我個人的報酬,不如說是對傳教士們的奬勵更好。

經過了十七個年頭辛勞而愉快的工作之後,也到了交棒的時刻,我願在此向傳教區的各位主教和傳教士,本籍神職人員和所有的修女們表達我的敬愛之意。(編者按:教宗准予剛公所請,授以較清閒之教廷掌璽大臣,以便利他繼續寫作。)

- 天生我材必有用

天主教各國際組織的領袖於三月八日召開會議,我應邀致開幕詞,重點如下:

某教區正在興建教堂,主教到工地巡視時,問一工人是做什麼工作的。一個工人答:他負責把磚頭送給泥水匠;另一個說:他為養活自己的孩子;另一個卻說:他在建造一座聖堂。最後的那個工人,抱有崇高的目的。每個人都是基督奧體的肢體,替天主的教會興建一座神秘的大堂:「衆信徒都是一心一意。」(宗四32)

天生我材必有用,不要把人看作物質的東西,應維護人的神聖使命,以確保社會各階級間之和平相處,好能在天父仁慈的照顧下,發展人類所負的愛的使命。只有在仁愛與正義的原則下,視人人都是基督內的弟兄,才能維持團體間的和平共存。

- 樞機座堂巡視

五月十日我正式拜訪我的樞機座堂──聖廼仁和聖齊禮(SS. Nereo e Achilleo)堂。二位聖人大概是羅馬暴君尼祿屬下的御林軍。領洗後,因信仰而被斬首,在祭台的柱子上,浮雕著兩位殉道者被斬首的情形。

精力旺盛的教會,歷經世代而常在朝氣蓬勃的繼續發展著。古代的殉教者,與現代的殉道者握手言歡。我似乎看到中國最近熟悉的殉道者也都來此相聚。

這是我們的勝利,能克服時間和空間的勝利──我們的信德。讓我們熟記聖國瑞的話:把我們的心放在永遠的事物上吧!

- 歐洲聯盟

我在法國駐教廷大使館裡,遇到法國的兩位部長:舒曼(Schuman)和皮杜爾(Bidault)。我恭喜他們建立歐洲聯盟的創舉,這是一項符合人性和基督教義的崇高計劃。

基督宗教的觀念,以及第二次大戰後所得之經驗已經證明了過度的國家主義是多麼虛僞,所謂自給自足的政策又是多麼愚昧。一個國家所沒有的,另一個國家可能有,要互通有無。不是人生來為土地,而是土地為人利用。人類應彼此合作,友愛相處。

- 我的弟弟

我和若望弟弟,從小就形影不離。小學時同學。他十七歲入修院,後來也到羅馬深造,加入了威尼斯教區、先後任副堂、教授和秘書。第一次世界大戰後,擔任重建被毁教堂工作。一九四三年任斯貝濟亞(Spezia)主教,並兼宗座藝術委員會主席。後來任哥羅撒銜的總主教,來羅馬專職於委員會工作,就住在我傳信部的寓所裡。一九五三年他開始出版那份美麗的雜誌:「信仰和藝術(Fede ed Arte)」他也是古蹟美術高級顧問團的團員。

我和他同居共處多年,快樂又幸福。秘訣是:各忙各的工作,不管別人的事。晚上我倆看看報紙和雜誌,以調劑身心。

- 輔助傳教會

比利時籍包朗神父(Bolland)是輔助傳教會的創辦人。他們不接受地區,也不成立自己的教區,卻屬於各地的本籍主教,協助教區工作,成為正式的教區司鐸。這是一種完全的傳教愛德──也可說是英豪式的傳教愛德。

這個團體,是效法雷鳴遠的精神而興起的。除了輔助司鐸外,還有輔助傳教的修女,抱有同樣的宗旨。不論神父或修女,都有傑出的表現。我對他們的工作非常滿意,因為輔助本籍主教是完全以超性愛德為出發點的非凡工作。

我在中國時,曾請包朗神父選派了文德邇(Wenders)和任望遠(Gilson)在宣化總修院服務。別的教區首長也都歡迎他們前去工作。他們逐漸克服了中國習俗的困難,也忍受了中國臨時的混亂不安的局面。

這些神父和修女,曾有奇妙的組織和迅速的發展,為現代傳教的先聲。現在他們能幹的領導人是任望遠神父。目前許多傳教區已經轉讓給本藉神職人員。一部分外籍傳教士仍願留在那裡協助本地的主教,多奇妙的愛德!

![]() 閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄