常年期第二十四主日

主曆2019年9月15日

課程公告

※ 週二晚間新課程《得撒洛尼後書》因商借之教室在整修,預計於十月後開課,敬請留意最新課程公告。

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

常年期 第二十四主日

林思川神父執筆

「亡羊」與「失錢」的比喻

【福音:路十五1-32】

1眾稅吏及罪人們都來接近耶穌,為聽他講道。 2法利塞人及經師們竊竊私議說:「這個人交接罪人,又同他們吃飯。」 3耶穌遂對他們設了這個比喻說: 4「你們中間那個人有一百隻羊,遺失了其中的一隻,而不把這九十九隻丟在荒野,去尋覓那遺失的一隻,直到找著呢? 5待找著了,就喜歡的把牠放在自己的肩膀上, 6來到家中,請他的友好及鄰人來,給他們說:你們與我同樂罷!因為我那隻遺失了的羊,又找到了。 7我告訴你們:同樣,對於一個罪人悔改,在天上所有的歡樂,甚於對那九十九個無須悔改的義人。」 8「或者那個婦女,有十個『達瑪』,若遺失了一個『達瑪』,而不點上燈,打掃房屋,細心尋找,直到找著呢? 9待找著了,她就請女友及鄰人來說:你們與我同樂罷!因為我失去的那個『達瑪』又找到了。 10我告訴你們:對於一個罪人悔改,在天主的使者前,也是這樣歡樂。」

11-32節(略)

【經文脈絡】

路加福音十五章記載三個基督徒都耳熟能詳的比喻:「亡羊」(3-7)、「失錢」(8-10)、「浪子回頭」(11-32)。這三個比喻都有相同的主題:遺失和找到、迷失和尋回、邀請大家一起歡樂。前兩個比喻具有平行對稱的結構,第三個的比喻在結構上和思想發展上都比較獨特。

這個主日福音分長式和短式,長式包含路加福音十五章整章的內容,短式則只包含前兩個比喻(1-10)。由於教會已將「浪子回頭」的比喻(11-32)安排在四旬期第四主日誦讀,因此我們這裡只針對前兩個比喻稍作詮釋。

整段敘述分為三段,首先是對於當時情況的描述(1-2),接著是「迷失的羊」的比喻(3-7),最後是「失錢」的比喻(8-10)。兩個比喻的結尾都是耶穌自己提供的結論,當然也是整個敘述的最高峰。

耶穌親近罪人

比喻的開始是對於當時情況的描述:「眾稅吏及罪人們都來接近耶穌,為聽他講道。法利塞人及經師們竊竊私議說:『這個人交接罪人,又同他們吃飯。』」由於法利塞人和經師一向排斥和罪人有任何關係,因此也批評耶穌和罪人來往的態度。在這個情況下耶穌必須為自己的態度和行動辯護,祂給法利塞人和經師們講了這些比喻,藉以說明祂和罪人結交往來是正確的。

兩種對立的態度

路加非常強烈地表達這兩種對立的態度:「稅吏和罪人」開放自己,前來聆聽耶穌講道;而自以為虔誠的「法利塞人和經師們」卻批評耶穌的態度。這兩種對立的態度不僅是延續前一章已開始的主題(參閱:路十四13、21),更是整部路加福音基本的關心之一。路加多次敘述耶穌「和罪人與稅吏交往,與他們同席用餐」,這是表達天主寬恕罪人的記號(參閱:路五27-32,七34)。

亡羊的比喻

面對法利塞人以及經師們的批評,耶穌的第一個回應是向他們講述「亡羊」的比喻。祂首先描述一個情境,並由此而提出一個問題:「你們中間有那個人有一百隻羊,遺失了其中的一隻,而不把這九十九隻丟在荒野,去尋覓那遺失的一隻,直到找著呢?」

耶穌時代的猶太人大多以游牧為生,因此當時的聽眾非常熟悉這個問題所描述的情境。牧人在曠野裡牧放羊群,難免會有羊脫離羊群而迷失在曠野中,這樣的羊面臨生命的威脅,這時每一個牧人都會盡力尋找這迷失的羊,「直到找到為止」。牧人找到迷失的羊時,他的喜樂是如此的強大,以致於不僅把所尋回的羊「放在肩上」帶回來,並且必須邀請朋友和鄰人一起來分享:「你們與我同樂罷!因為我那隻遺失了的羊,又找到了。」

失錢的比喻

第二個比喻沒有任何前導性的引言,直接被加在第一個比喻之後,其所描述的情況也是聽眾輕易能夠領悟的。主角是一位貧窮的婦女,全部財產僅有十個價值不高的「達瑪」,因此每一分錢對她而言都十分珍貴。當她遺失任何一個小錢時,自然費盡心力找尋。比喻描述在她找到所遺失的「達瑪」時,和尋回亡羊的牧人一樣,獲得極大的喜樂而必須和人分享:於是「她就請女友及鄰人來說:你們與我同樂罷!因為我失去的那一個『達瑪』又找到了。」

比喻的結論

耶穌以相當隆重的方式為這兩個比喻做出結論:「我告訴你們……」,這些人重新找回失物所得到的喜樂是一個象徵,使當時的聽眾明白,一個罪人的悔改將給天庭帶來極大的喜樂,天主將和祂的使者們一起歡樂慶祝。

【綜合反省】

耶穌透過這兩個產生於日常生活經驗的比喻,引導當時的每一個聽眾正確瞭解祂和罪人來往的態度,使他們不再消極地輕視判斷耶穌,而能積極地領悟耶穌的行動是天主愛的表現。路加非常巧妙地處理了他手中的材料,特別強調人們因找尋所遺失的東西而有的喜樂,以及和朋友們共同分享的歡樂。

這兩個比喻非常具有耶穌宣講的特色。路加透過這個故事不僅教導初期教會的、以及今日的讀者,明白耶穌為什麼特別親近罪人,而更鼓勵所有的基督徒學習耶穌滿懷愛心地走近罪人,在教會中不要自我中心地輕視任何人,且必和天主一起為了罪人的悔改而歡樂。

第二篇:在中國耕耘(一九二二-一九三三)

一九二三年

- 設立本籍敎區

我向羅馬建議,成立一兩個本籍教區的時機已經成熟了;這樣在全國大會上便會有幾位中國教長正式代表出席。

漢口教區有意把長江南岸共十個縣份讓給美國方濟會,我想把其中四個縣份闢為中國教區,而蒲圻正在中心,教會事業已有雛型。我和起草委員會的成員們便放假一天,到蒲圻茶菴嶺一遊。當然没有透露設立教區之事。

風景優美的小山上有座廟宇已改為教堂,廟中老和尚充作教堂廚師,我們在該堂過了一夜。本堂神父説,山中有土匪,希望別來光顧。半夜果然聽到有人走動;我趕快跑去看個究竟;原來是遠道而來,準備天明之後拜見教宗代表的教友。

回漢口後,我設法勸服田瑞玉主教贊成設立本籍教區之創舉。他震驚之餘説了幾個難題後,結論説:「中國神父在中國没有合法地位,也得不到中國官員的尊重。但若羅馬願意,我們只有服從。」

我想,事實構成權利,不能期待一個教外政府給神父一個法律地位。等有了中國主教,政府不會不承認的。戴路加樞機説的好:「一兩事實比一斤法律更有價值。」我不喜歡過於重視治外法權──會讓人民厭惡。

這樣,一九二三年末,第一個本籍蒲圻敎區終於誕生了。最初,中國神父看到教友少,事業不發達,再加上外籍傳教士的煽動,很不滿意。不久也自願放棄漢口,欣然加入新教區。後來在成和德主教領導下,教區頗有進展。

我設法再找第二個本籍教區。有人説袞州韓代牧和獻縣劉代牧思想開明。可是他二人認為時機還不成熟。反而保定的富成功主教幫了大忙。原來保定在拳匪之亂後,教務發展迅速。愛爾蘭遣使會想要分個教區没有成功。我一説分個中國教區,富主教就滿口答應了。這樣,蠡縣敎區──即日後之安國教區便宣告成立。

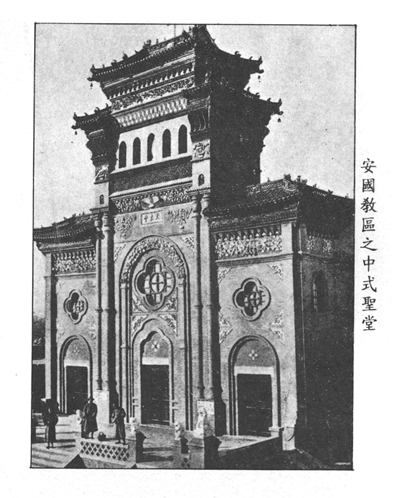

蒲圻教區是在急就章的情況下選擇的,實力不夠雄厚。蠡縣教區就截然不同了:教友多,事業發達。(圖見85頁)

- 紀念眞福劉方濟和董文學

籌備會結束後,就去參觀真福劉方濟和董文學殉道的地方──武昌東門外的刑場,荒涼而淒慘。有幾個光著身體的小孩及三四頭小豬在水坑裡亂跳。

身邊的美國神父說:「來到中國,就得放棄許多衞生觀念。這些兒童有自然的免疫力。這民族就是這樣演變,這樣健壯的。就像歐美大都市的下層階級一樣。」

在真福被絞死的地方,回想他們壯烈就義情況,真令人感動,劉方濟刑前拒換新衣,他說自己不單是為殉道,也是為贖罪。別為他的死亡而傷心。中國絞刑要經過三次拉緊又放鬆後才死去。我建議把那塊地買下來,建一座聖堂紀念兩位殉道真福。

- 阻礙中國皈依的因素

我以為主教高帽只給權威,不代表學識。我常抓住各種機會,向主教、傳教士、教友或教外知識份子請教,從他們那裡總能得到些實在的東西。站在新中國前,應徹底重新檢討。我向方濟會雷神父(Kovac)請教中國皈依之阻礙,他説了一些因素:

(一)惰性與傳統──由孔子開始,中國人不急著探討人靈和宗教問題。

(二)誤認天主教反對孝道。這和禮儀之爭時禁止祭祖有關。

(三)民族性唯我獨尊,不歡迎外來的事物。拳匪之亂的創傷更難癒合。

(四)重現實之物質生活,得過且過。對老天爺之觀念模糊。

(五)基督教派林立,彼此意見分歧,而自相矛盾的宗教受人輕視。

(六)公教倫理規章太嚴,不准娶妾。

- 叩頭禮

教友有事見傳教士,普通都要叩頭,偶而也有例外,教外人則免。叩頭是不平等條約的產物,傳教士比照知縣禮遇而增加自己的聲望,更希望藉此有助於傳教。叩頭是東方極其隆重的禮節,一位老傳教士告訴我:「中國人的子女每年一兩次向父母叩頭,表示孝心。我們是精神之父,所以才叩頭,表示尊敬。」理由的確不錯,但不能讓我心服口服。耶穌曾親自給宗徒洗腳。而伯鐸也曾辭謝說:「起來,我也是人。」(宗十26)。所以,我們應以基督之愛改良這習俗。後來總算在全國主教會議中取消了叩頭禮。

七月中旬,辭別漢口,再到上海乘船,途經煙臺時,受到羅主教、方濟會和方濟瑪利傳教修女會的熱情招待。最使我不滿意的是掛在聖堂大門的法國旗,居然掛在中國旗和教宗旗中間,未免太過分了。

十七日到天津,文主教率衆歡迎。我原準備微服而行,豈知,還是逃不過各界的盛情迎接。但願歡迎場面中的和諧及團結精神能常保持下去才好。

某傳教士在義國前途報發表了一篇題為「麻瘋之島」的文章中,控訴中國人的殘暴──雖享有共和,但仍不幸福……這批評不公道,也違背傳信部指令,更會招致物議,我向某位主教表達了我的不滿和痛心。

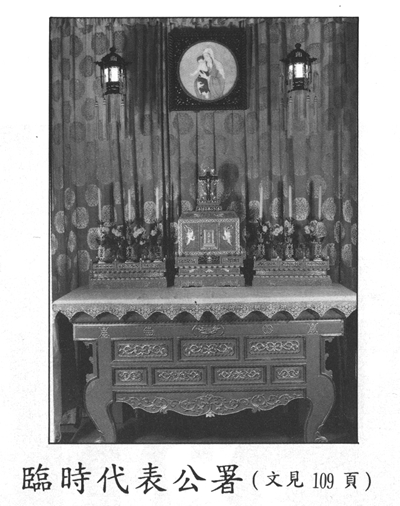

中國教友獻給宗座代表的公署是座純樸、舒適而安靜的中式房舍,屬臨時性質。他們正尋找更恰當的王府。

我在這座公署裡住了三年。歷經革命軍北伐,北洋政府垮臺,北京易主,絲毫没有受到騷擾,也没要求衞兵站崗。(圖見61頁)

我把籌備委員會的全部資料拿出來加以整理,請了幾位神父幫忙,在酷熱的夏天,仍然忙碌地工作,有時汗珠滴在紙上。早晨用聖保祿書信做默想題材,裡面有根本解決傳教問題的答案。

我先訪問前任外交總長顏惠慶博士,他是一位基督徒。他説,西方人好戰而導致中國人對基督教不滿和誤解。我向他解釋戰爭來自唯物主義和國家主義,卻違反基督的精神。

我也去拜訪現任外交總長顧維鈞,表示教宗非常擁護中國,也重視中國文化,我們辦理慈善事業和學校,服務對象無宗教限制,旨在使人認清人生真諦及信仰,尊重合法政權,別無他求。他對成立宗座代表表示非常歡迎。並稱贊公教的各種貢獻。他很贊成公教尊重良心自由的作法。他本人是基督教學校畢業的,而他們的學生都曾被迫作禮拜。

教宗也委任我兼管西伯利亞教會事務。我去拜見蘇聯顧問達夫田(Davtian),告訴他我的身分,也需要到西伯利亞的簽證,希望能看看那裡的天主教會。他告訴我,蘇聯有宗教自由,實際上,他們決定撲滅天主教會。我向他表示教宗只關心蘇聯的宗教利益,對内部的政治無意甘涉,等了幾個月,駐北京的蘇聯大使不客氣地拒絕給我簽證。

我很早就想創立一個本籍神職修會,旨在歸化自己的同胞。在中國的修會全是外籍的,重要職務仍操在外國人手中,他們自然會以外國觀點去看中國事務。

中國修會可在代牧區服務,也可到缺乏神父的南洋及美洲,為華僑服務。他們都應是飽學之士,出版護敎書籍,管理學校,並配合時代需要,為炎黃子孫傳播福音。

![]()