四旬期第二主日

主曆2020年3月8日

最新專題

課程公告

※ 《哥羅森書》/林思川神父導讀

時間:再行通知![]() (週二晚上 7:30~9:00)

(週二晚上 7:30~9:00)

(為配合長安天主堂之防疫措施,週二課程暫停,復課時間將再行通知)

地點:長安天主堂,教堂二樓。

地址:台北市林森北路73號長安天主堂(近捷運淡水線中山站3號出口,板南線善導寺站1號出口,步行約九分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:請欲參加之「新學員」先來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

四旬期第二主日

林思川神父執筆

耶穌顯容

【福音:瑪十七1-9】

1.六天以後,耶穌帶著伯多祿,雅各伯和他的兄弟若望,單獨帶領他們上了一座高山,2.在他們面前變了容貌:他的面貌發光有如太陽,他的衣服潔白如光。3.忽然,梅瑟和厄里亞也顯現給他們,正在同耶穌談論。4.伯多祿就開口對耶穌說:「主啊!我們在這裏真好!你若願意,我就在這裏張搭三個帳棚:一個為你,一個為梅瑟,一個為厄里亞。」5.他還在說話的時候,忽有一片光耀的雲彩遮敝了他們,並且雲中有聲音說:「這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽從他!」6.門徒聽了,就俯伏在地,非常害怕。7.耶穌遂前來,撫摩他們說:「起來,不要害怕!」8.他們舉目一看,任誰都不見了,只有耶穌獨自一人。9.他們從山上下來的時候,耶穌囑咐他們說:「非等人子由死者中復活,你們不要將所見的告訴任何人。」

【經文脈絡】

瑪竇福音由第十六章21節開始進入第二部分:「從那時起,耶穌就開始向門徒說明:他必須上耶路撒冷去,要由長老、司祭長和經師們受到許多痛苦,並且被殺害,但第三天要復活。」這節「耶穌首次預言苦難」的經文標示出耶穌生命的重大轉捩點,也支配所有在此之後的福音經文。在耶穌首次預言苦難之後,瑪竇接著敘述耶穌教導背十字架的必要性,以及「耶穌顯容」的事件,也就是這個主日的福音內容。

影射舊約經文

福音一開始提到「六天以後」,然而這個「資訊」並不是要明確地指出「耶穌顯容」事件發生的時間,而是具有一個象徵性的意義。瑪竇福音最初的寫作對象大多是熟習聖經的猶太基督徒,他們能由這樣的經文立刻聯想到舊約中天主與梅瑟立約的記載:「上主的榮耀停在西乃山上,雲彩遮蓋著山共六天之久……」在這段立約的經文脈絡中,還提到亞郎、納達布、阿彼胡和以色列七十位長老陪伴著梅瑟:「他們雖看見了天主……還能吃能喝。」(參閱:出二四12-18)

一個「顯現」的敘述

天主曾經在一座高山上顯現給梅瑟和他的同伴,這是猶太人引以為傲的傳統。福音作者運用讀者們共同的知識,將舊約「天主顯現」(Theo-phany)的故事轉換成更新、更高層次的「基督(在門徒面前)顯現」(Christo-phany)的敘述。出谷紀中天主顯現的故事是瑪竇福音這段敘述的基本背景,作者將其應用在耶穌和三位同伴身上時,已超越了舊約的情景,而成為非常「基督化」的敘述:世上的、人性的耶穌以天主性的光華顯現,耶穌不僅「衣服潔白如光」(比較:馬爾谷的敘述),而且「他的面貌發光有如太陽。」

梅瑟和厄里亞

接著福音敘述「梅瑟和厄里亞也顯現給他們」。猶太信仰根據聖經的記載而發展出厄里亞和梅瑟並未死亡、而是被提升天的傳說(參閱:列下二11;申三四7),這大概是他們能夠由天上「顯現」的原因。經文提到梅瑟和厄里亞「正在同耶穌談論」,卻未說明談論的內容,這談話的內容應該不是敘述的重點,因此不宜借用路加福音經文來強加解釋。他們二人在此出現,其作用應該是代表天上光華的分享者和見證者。

伯鐸的反應

「伯鐸的反應」表達經驗到天主臨在的「神聖性」,他期望保存現在所經驗的一切而願意支搭「帳棚」,這個願望一方面使人聯想到猶太的「帳棚節」,這個重大的節日預示末世性默西亞來臨的氣氛(參閱:匝十四16);然而另一方面也使人聯想到「永遠的帳幕」(路十六9)或者「天上的住處」(若十四2),這些都是在猶太傳統中廣為流傳的觀點。

雲彩:天主的臨在的標記

整段敘述出現許多表達天主確實臨在的因素,首先是「光耀的雲彩」:雲彩不僅是以色列人民在曠野流徙時的引導(出十三21-22)和保護(出十四19-20),並也曾遮蓋西乃山(出二四15);因此「雲彩遮蔽了他們」,也同樣是影射以色列人的祖先們在西乃山上所經歷過的天主救援性的臨在(參閱:路一35)。

雲中的聲音

「雲中的聲音」就是「天主的聲音」,同樣表達的天主的顯現,內容則是勸勉在場的三位門徒:「你們要聽從祂!」這裡影射梅瑟在臨終前對以色列子民的宣告:「上主,你的天主,要由你中間,由你兄弟中,為你興起一位像我一樣的先知,你們應聽信他。」(申十八15)這個容貌改變的耶穌就是天主的「愛子」(參閱:瑪三17),是上主「由他們(門徒們)的兄弟中」興起的宣講者(申十八18)。

所以,這個來自雲中的聲音其實是對整個事件的詮釋,說明耶穌是天主啟示的宣講者。把這段經文放在較大的福音脈絡下來看便能更清楚地明白,門徒們必須聆聽「苦難預告」(瑪十六21),並透過「耶穌顯容」和「天主顯現」的經驗而得到勇氣接受這個苦難預告。

面對神的反應

三位門徒由於聽到天上聲音而「俯伏在地,非常害怕」。「害怕」是面對神的顯現最普遍的反應,而「俯伏在地與聆聽」則表達對於神的服從和朝拜(參閱:瑪二11,四9)。

復活事件是一切的關鍵

正當門徒們由於看見耶穌改變容貌顯示威嚴而驚駭時,耶穌卻又以平常普通的面貌接近他們,並溫柔地撫摸他們,除去他們的恐懼。由於天上的顯現已經過去,梅瑟和厄里亞也已消失,耶穌已變回此世的、他們所熟悉的面貌,門徒們才敢再次注視祂。當他們下山時,耶穌命令他們「非等人子由死者中復活,你們不要將所見的告訴任何人。」這句話說明,只有在那個時候,人們才會明白「耶穌顯容(顯現)」的意義,同時也說明這是一個和「苦難預告」(瑪十六21)緊密相連的事件。

【綜合反省】

這段「耶穌顯容」的敘述充滿了猶太文學中的「默示(天啟)文學」,以及舊約中有關「天主顯現」報導的特徵(例如:山上、另一個面容、來自於天上的角色、雲彩以及天主的聲音);經文沒有提供任何具體的資訊(連那座山的名字也沒有記載),門徒們也沒有聽見耶穌和梅瑟、厄里亞談話的內容。因此,整段敘述應該是一個「神的顯現故事」,目的在於說明「耶穌是誰」,並使讀者明白,天主子的光榮必須在苦難中才能被正確地瞭解。

第三篇:在羅馬服務(一九三三-一九五八)

一九三五年

- 訪問墨索里尼

我在中國時,義大利給中國傳教區的協助,都依實際需要,經過我的同意而分配,常是尊重傳教士的身分和自由,決不用交易方式來換取政治上的利益,倒也相安無事。後來別有用心的議員想插手此事,我立刻呈上一份備忘錄,說明不容外力損傷教會之自由與地位。墨索里尼還是聽了我的勸阻,一切仍照常辦理,免得節外生枝。

今年三月二十八日,我受人之託把一本「傳教區便覽」送給墨索里尼。他對那本書表示滿意,也對傳教工作表示關心。我對他說:「大家都誤以為傳教士可順便宣傳祖國。事實恰好相反,這樣無恥的偽裝宣傳,對教會、對祖國都會造成傷害。反之,如果傳教士純然只是一個虔誠、仁愛、不問政治的傳教士,那麼在不知不覺中,也算為自己的祖國,做了一次最好的宣傳。

利瑪竇神父,在中國知識份子間享有美譽,為義大利爭光不少,但他從未作過政治宣傳。直到今天,若有人想稱讚義大利的話,還是提到馬哥孛羅和利瑪竇……。」

墨索里尼聽了強調說:「我明白,最好的宣傳是不作宣傳。」

- 北非之旅

法屬的非洲沿海地區,各地都引進了西方的建築款式。

有許多在阿爾及利亞和突尼西亞的傳教士,走在時代前端,巧妙地把宗教建築,與當地景物風光水乳交融,把拜占庭式,與摩爾式的藝術連結起來,新創一種基督宗教的藝術,既新穎,又古雅,把當地的藝術基督化,使它成為一朵從歷史、宗教、藝術的土壤裡自然綻放的鮮花。

從前,阿拉伯人毫不遲疑地把基督教會的教堂改為回教寺,或者吸收古典和拜占庭的藝術,因而大大地充實了阿拉伯建築和裝飾的藝術。

同樣地,信奉公教的法國在十九世紀征服那些地區後,也毫不猶豫地把一些回教寺改為天主教堂,也不顧忌迷信,而把當代藝術,用在宗教儀式上。

- 修會與教會

如果你把傳教士分開來看,他們固然都是好人:謹守三願,慷慨事主。可是,集合在修會裡時,同樣的美德往往就會起變化。會士個人固然很謙和,但別觸犯他的修會;他個人很神貧,但別指望修會守神貧。修會裡已形成一種集體良心,而金錢是始作俑者。

新分出的教區若不屬於同一修會,就有麻煩了。有些教區居然拒絕其他修會的協助,怕自己的修會丟面子。這種修會的本位主義的好勝心,給傳教區帶來無數災害!我們細想一下日本教會史、中國禮儀之爭,以及各傳教區之間的種種糾紛就可知梗概了。

會士暫時佔有傳教區固屬合法,但應以成立本籍神職聖統為最後目標,自己可從旁協助或另闢新園地。在傳教大軍裡,很多士兵獲得勛章,卻沒得到全面勝利。

教宗擢升了中國主教後,修會裡卻還沒有中國人作會長。就拿方濟會來說,中華民族生來就是屬於方濟會的,因為這是個溫良、貧窮的民族,過著艱苦貧乏的生活,身上穿的很像方濟會衣,希望方濟會也能出現一些中國會長。

我的這些意見,是發自對傳教問題的愛心和同情心,若有得罪處,敬請大家原諒。

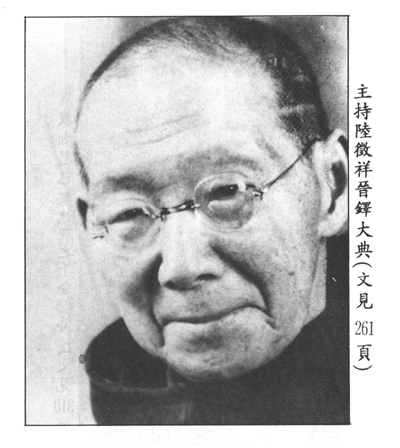

- 陸徵祥晉鐸

今日中國教友中的佼佼者,除了陸伯鴻外,該數陸徵祥博士了。他曾擔任過外交總長,學問淵博,由新教改奉公教。喪偶後,進入本篤會。我前往比利時的聖安德隱修院,主持他的晉鐸大典。

一九三五年六月二十九日,聖伯鐸及聖保祿二使徒節日,舉行晉鐸大典,禮節極為隆重肅穆。聖堂內外掛滿了中國政府官員的賀幛:中國民國林森主席寫的是:「樂道愛人」。蔣委員的賀詞是:「德劭道粹」。

新鐸致詞說:「……中國有統一的種族、道德、文化、歷史和語言,卻仍在受苦,因為沒有統一的精神和心靈,只有基督的教會能派上用場。」(圖見220頁)

- 上主的葡萄園

地主開闢了一個葡萄園,先種幾行樹,如榆樹、柳樹、槐樹等等,以便作葡萄樹的支架,後來在一排排的樹旁,種下了葡萄樹苗。豈料先種下的樹,枝葉茂密,根深蒂固,而後種下的葡萄樹卻因營養不良而收成不佳。

地主見勢不妙,馬上把先種的樹砍下,去掉樹根和枝葉,只剩下樹幹作葡萄樹的支架;葡萄樹就很快起死回生,結實壘壘。

生命總是需要犧牲的:甲的生命,往往就是乙的死亡換來的。

- 派遣工人收割莊稼

如果說,有了本籍神職人員主持教會,就不再需外籍傳教士了,是屬愚昧和詭辯之詞。因為需要仍然很大,也很迫切。億萬外教人尚需開導,本籍人手顯然不夠。外籍傳教士可用使徒熱忱和羅馬精神來鼓勵本籍神職人員;也可開闢新傳教區域,為教外人服務。此外,教區與教區,修會與修會之間大可不必惡性競爭;但在愛主和福傳上良性競爭,卻是一件好事。

外籍的傳教區,當然是過渡性的,到了時候,自會改為本籍傳教區。然而他們可以繼續留下從旁協助,或開墾新的工作園地。此外,在本籍教區內,修會仍可保留學校、醫院、修院及會院等,給本籍主教提供寶貴的協助。而本籍教會必會感激不盡。

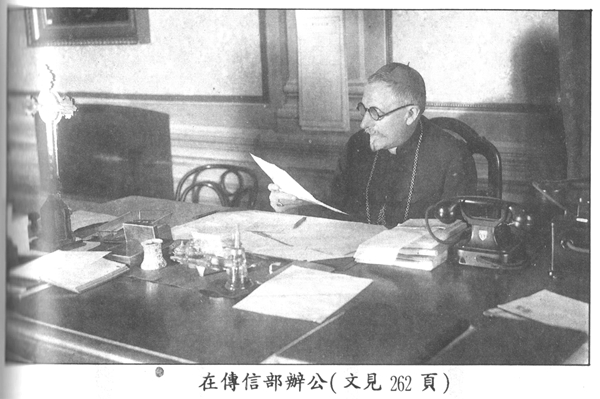

- 擔任傳信部秘書長

十二月十日晚,傳信部長畢翁地樞機來到我寓所,通知我,教宗碧岳十一世任命我為傳信部秘書長。

我沒採取任何行動以求得這高位,不過,我感謝上主和上司的安排,給我這機會,能夠繼續為傳教區服務。我在數天後的就職典禮上,曾向全體同仁呼籲,當我們跨進傳信部的門限時,必須把自己私人的國籍留在門外,全神投入傳教士的工作園地,我們是代表基督的大使。

為了防止保教權的政治污染,教宗國瑞十五世,於一六二二年設立了傳信部,以便有更多自由空間從事純屬傳教的工作。並非讓各洲都「歐洲化」,卻只是「基督化」。

沒有任何一個國家的外交部,比得上傳信部:用這樣少的人力,管理這樣大的地區!

從十三世紀開始由方濟會和道明會所進行的傳教活動,漸由教會所接管,並於二十世紀初在傳信部發揚光大。傳信部不僅管理和促進傳教工作,更創辦或指導許多機構以便協助傳教,如宗座傳信會、聖伯鐸本籍神職善會、聖嬰會、神職傳教聯合會和寵光通訊社等等。

傳信部固然也使用俗世方法,但以不妨礙福傳宗旨為最高原則。

傳信部有三特點:它有世界性的園地,它也有純屬傳教的工作計畫;最後一項,是傳信部的專利。近年來,王老松部長曾有革命性的傳教方法,積極培植了本籍神職人員,走向本地教會的康莊大道。

我請人在秘書室懸掛傳信部歷任各位秘書長的遺像,可惜缺了幾位。我記得聖安博的習慣──把辦公室的門敞開著,便利來賓訪問。我在傳信部接見主教或傳教士時,或給一些指示,或授一些特權,我感覺到是在為他們服務,作眾僕之僕的工作。(圖見216頁)

我也發表了一些思想,經驗或已經公佈的記載與人分享,這些文字裡,絕不牽涉到我的秘書長身分,只與我個人身分有關。

![]()

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄