常年期第七主日

主曆2020年2月23日

最新消息

點選上圖放大,或[點選此處]下載pdf檔閱讀。

最新專題

課程公告

※ 《哥羅森書》/林思川神父導讀

時間:![]() 3/10(週二晚上 7:30~9:00)

3/10(週二晚上 7:30~9:00)

(原定2/25課程暫停一次)

地點:長安天主堂,教堂二樓。

地址:台北市林森北路73號長安天主堂(近捷運淡水線中山站3號出口,板南線善導寺站1號出口,步行約九分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:請欲參加之「新學員」先來信(

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

※思高中心最新音頻(請點選)

常年期第七主日

林思川神父執筆

愛 仇

【福音:瑪五38-48】

38你們一向聽說過:『以眼還眼,以牙還牙。』 39我卻對你們說:不要抵抗惡人;而且,若有人掌擊你的右頰,你把另一面也轉給他。 40那願與你爭訟,拿你的內衣的,你連外衣也讓給他。 41若有人強迫你走一千步,你就同他走兩千步。 42求你的,就給他;願向你借貸的,你不要拒絕。 43你們一向聽說過:『你應愛你的近人,恨你的仇人!』 44我卻對你們說:你們當愛你們的仇人,當為迫害你們的人祈禱, 45好使你們成為你們在天之父的子女,因為他使太陽上升,光照惡人,也光照善人;降雨給義人,也給不義的人。 46你們若只愛那愛你們的人,你們還有什麼賞報呢?稅吏不是也這樣作嗎? 47你們若只問候你們的弟兄,你們作了什麼特別的呢?外邦人不是也這樣作嗎? 48所以你們應當是成全的,如同你們的天父是成全的一樣。」

經文脈絡

這個主日的福音延續上星期已經開始的主題,耶穌在「山中聖訓」中講述「更大的義德」,並以六個例子更具體的說明。上個主日已經提到前四個例子,這個主日的福音選讀是這個脈絡中的第五和第六個例子。

第五個例子:禁止報復(38-42)

第五個例子談論「不可報復」,出發點仍是梅瑟的法律關於報復的尺度所訂出的規定「以牙還牙、以眼還眼」(出二一24;肋二四20)。梅瑟的命令並不是要求「以其人之道還治其人之身」,在那個時代,報復幾乎是必然的,而且人在報復之時由於氣憤而往往失之過當,因此梅瑟命令的精神在於禁止過度報復。

面對這個古老梅瑟法律,耶穌提出新的命令。首先是說出根本原則:「不要抵抗惡人」(39);緊接著,舉出三個具體情況加以說明這個原則:「若有人掌擊你的右頰,你把另一面也轉給他。那願與你爭訟,拿你的內衣的,你連外衣也讓給他。若有人強迫你走一千步,你就同他走兩千步。」(39-41)最後是一個積極的命令,要求門徒不可拒絕他人的請求:「求你的,就給他;願向你借貸的,你不要拒絕。」(42)

在現實的生活中,這樣的要求當然是難以做到的;這段經文必須放在天國福音的幅度下才能理解,也就是在未來的救援秩序之下對現今這個時代提出的要求。基督徒必須努力嘗試跳脫眼前的生活情況與傳統倫理要求,才可能接受新的衝擊而成長。瑪竇寫作時應該是以當時的基督徒團體生活為背景,教導他的讀者們面臨迫害時所應採取的態度。

第六個例子:愛仇(43-48)

第六個例子談論「愛仇」,是所有「反論」例子中的最高峰和精華,使人回想瑪五20所要求的「更大的義德」。

(1)「你們一向聽說過:『你應愛你的近人,恨你的仇人!』」(43)

這段經文在形式上和前面的例子相近,讀者自然會認為其內容也是引用自舊約;然而,事實上只有前半句「應愛你的近人」是引用自舊約(肋十九18),後半句「恨你的仇人」卻不是出自舊約。這段話應該是出自瑪竇的「創作」,他把這些話放在耶穌的口裡,目的是為了符合整段「反論」形式上的需要。

(2)耶穌的反論與理由(44-45)

耶穌提出反論:「你們當愛你們的仇人,當為迫害你們的人祈禱。」同時立刻說明理由:「好使你們成為你們在天之父的子女。」(44)瑪竇在「為迫害你們的人祈禱」這樣的經文中,所想的大概是他的團體正面臨的困境;而耶穌要求基督徒愛仇的理由,使人想起真福八端中對於「締造和平的人」的許諾:「他們要稱為天主的子女」(瑪五9)。因此,這裡所談論的比較是「未來」的報酬,而比較不是當下的回報。

耶穌繼續解釋應當愛仇的理由:「因為他使太陽上升,光照惡人,也光照善人;降雨給義人,也給不義的人。」(45)這是延續舊約智慧文學中關於創造主天主的主題(詠一四五9;約五10-11;智十一23-24),並將這些思想用來支持超越一切限制的「愛仇」的教導。

(3)超越常情的愛(46-47)

「愛仇」要求當然是遠遠超越「人之常情」,耶穌將一般常情的愛比擬做稅吏和外邦人的態度,這些人員是猶太人所輕視的對象。用這種對比的方式,耶穌鼓勵人超越一般常情的態度,走向更高的倫理層次:「你們應當是成全的,如同你們的天父是成全的一樣。」

(4)結論:成全如同天父(48)

瑪竇在此引用了肋十九2:「你們應該是聖的,因為我,上主,你們的天主是聖的。」但是他把「聖」改為「成全」,聖經的含意是「完全實現天主旨意」!基督徒蒙召就是要達到絕對的成全,蒙召成為如同天父一樣。對瑪竇而言,達到此目標的方法只有一個,就是「跟隨耶穌」!祂是天父的獨生子,唯有跟隨祂,才能成為天父的子女。

「反論」的總結

綜合整段「反論」的經文,我們明白,耶穌從來不反對「法律」,而是引領人們回到法律的根本精神,回到法律的源頭。基督徒完全肯定天主的法律,但是必須按照耶穌的理解與詮釋,實踐與完成。天主的法律不是一種「感覺」而已,而是在聖神力量的幫助下,在任何領域中以耶穌的態度,採取行動生活出來!

第三篇:在羅馬服務(一九三三-一九五八)

- 說長論短

在高尚的傳教區的花園裡,有時也會生出竊竊私語這種惡草,勤勉謹慎的園丁,應負責去蕪存菁。聖保祿早已提醒我們:「一切毒辣、怨恨、忿怒、爭吵、毀謗,以及一切邪惡,都要從你們中除掉;彼此相待要良善、仁慈、互相寬恕……」(厄四31-32)

神父們互相見面,討論自己的事務和傳教的問題,是件好事,但切忌蜚短流長,及無益的閒聊。光陰是寶貴的,應該工作、工作、工作。要像保祿所說的「把握時機」,善用光陰來讀書和工作。中國人喜歡這樣的神父,相反地,他們遠離那些好批評的教士。

- 東西合璧

有人以為到中、日和印度去傳教,和到非洲及南美去傳教差不多。這是很大的錯誤。因為中國、日本和印度早已有文雅的生活習慣和高深的學術思想。因此他們的文化應受到尊重才能順利傳佈福音。

顧維鈞在國際會議中表示,中國所需要的傳教士,應了解我們,知道我們的需要,不可傷害我們的尊嚴。

泰戈爾認為:「等到我們在印度,能把西方文化中所有的那些永恆的東西,吸收在我們的生活中,而予以同化,這時才能使雙方融洽。我相信,東西雙方真能結合在一起。沒有一個民族,可以脫離別的民族而獨自生存的。」

- 鄔爾邦學院(大學)

我和弟弟自費到羅馬讀書,只為求得學識,毫無追求功名念頭,卻也受到不少阻力和誤會。等我到中國後,曾作過一次廣泛的調查,想找些到羅馬深造的修士,結果很不理想,直到本籍教區成立後,為了建立教會,需才孔亟,才逐漸打開通往羅馬之門,尤其本籍主教,都願派人去羅馬。就這樣從無到有,從少到多,現已超過四十多位修士。(編者按:于斌、羅光、杜寶縉、趙雲崑等教授曾先後任教。)

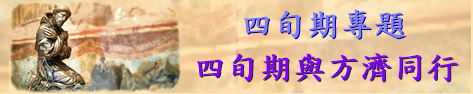

- 北平教區

北平有四座本堂,即:北堂、西堂、南堂和東堂。北堂是主教座堂,四週有主教公署、修院、印刷廠和本堂辦事處。所有教堂都是西式,缺乏藝術美,與北平城內的華麗而高貴的建築,形成很不和諧的對照。

公元一七七三年,耶穌會被解散後,法籍的遣使會士,接收了耶穌會在北平的所有事業──包括一座藏書豐富的圖書館。而耶穌會只留下了城牆上的渾天儀、柵欄及正福寺的墓地。

目前北堂的一大片土地,是滿清被迫讓出的,以換取原在皇城內御花園旁的老北堂。新堂奠基時,法公使宣佈:「是法國放下這基石,誰若敢動它,就要倒楣了!」(圖見217頁)

一九○○零年,拳匪圍困北堂,傳教士和法義兩國海軍,曾在北堂慷慨犧牲,英勇地執行救護和保衛教友難民的工作。

在鎮壓拳匪時,北京全城聽由外國軍隊任意處置:拳匪和他們的友人被殺,他們的家也被搶。樊國梁主教讓人乘機擄掠銀兩和一拳匪之友──某親王府裡的藝術品。趙懷義和程有猷兩位主教對我說,當時他們還是小修士,也參加了擄掠的行列。我說出這事實,並非算舊賬。只是想提醒未來的傳教士,不能不知道這有明文紀載的事實,這是一件迷失人性而令人痛心的事件。

北平教區享有法國保教權。中國人的眼睛是雪亮的,他們閉口不語,可是並不比歐洲人笨,他們視北堂為法租界。把天主教稱為法國教。政府官員把主教看做法國官員。

此外,北平教區有不少捐獻,租金及拳匪賠款,不免過份誇大了它的財富,而使教區蒙上惡名,使人誤以為,傳教士來華,是為謀求政治和經濟的利益,而不是為了宣傳宗教信仰。

傳教士的學問、品德和傳教熱忱都是首屈一指的。可惜他們把傳教熱忱與對法國的愛國心混為一談。林懋德主教希望教外人歸化的心願,是眾所週知的,可惜方法上不大正確。他利用政府的賠款,使更多的窮人皈依聖教,這樣可把取之於中國的錢,還之於中國。雖然有許多人這樣入了教,後來中途有人卻變了節。當然也有不少忠貞不貳的。因此北平教區能先後分出幾個新教區,林主教功不可沒。

不過林主教缺乏時代觀念,對教育問題不太熱衷,只開辦了一些中小學,卻封殺了耶穌會在北平創辦大學的計畫。相對的,基督教卻能把握時機,創辦了大學,滿足了渴求新知的青年需要,因而頗有收穫。

北平教區的教友大部分是在鄉間,而在城內的百萬居民中,只有千名教友。利瑪竇時代的那些有聲望的教友,似乎沒有留下踪跡。稍有學問的教友,怕被人指為外國人的工具而隱退。輔大發起人,學者英斂之不到北堂去,那裡的傳教士對他沒有好感,他也沒聽過講道者稱讚中國人的愛國精神。

一三○○年蒙高味諾主教和幾位方濟會士,無需外力資助,竟使十萬人領洗。六百年後的北平,人力、財力、組織均屬完善,城內皈依者卻寥寥無幾,反倒要靠金錢使鄉下窮人進教,原因何在?領洗等於廢棄自己的祖國,承認自己是外國人的奴隸,教外人把中國本堂神父看做外國人手下的僱員而已。

假如當初孟振生主教,在一八五○所提出的擢升一位本籍主教的建議被採納的話,今天的北平情況可能會完全改觀了。

胡適認為:「中國人有高度的宗教熱誠,甚至有時達到狂熱程度,有些和尚尼姑,自願活活燒死,作為對菩薩至高的奉獻。尤其中國哲學,與不同時代的宗教發展,常有密切的關係……」。

利瑪竇也說過:「中國人仍有敬神的傾向;從古代開始,已經遵照自然律,遠比歐洲人還要好。而且中國人自古就很少崇拜偶像,他們只拜天地,以及天地的主宰。即使崇拜偶像的人,也會兼顧道德和善行;這要比崇拜偶像的埃及人、希臘人和羅馬人的道德水準高出很多了。」

中國人以孔子的人生哲學為典範,不會為了一些精神問題而激動,是個不喜玄秘,只講實際的民族。不過,在中國人的內心深處,熟睡著一個富有精神力量的世界,正如中國殉道者英勇壯烈的事蹟所印證的。

中國人眼看廟宇被人摧毀而無動於衷,表示佛教或道教早已在他們心靈裡消逝了。不過,他們是能夠振作奮發的。我們有很好的機會喚醒這個國家。

![]()

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄