聖神降臨節

主曆2025年6月8日

課程公告

※【聖經講座】《若望福音》/ 林思川神父導讀

時間:下次上課 6/10

週二晚上 7:10 ~ 8:30 六樓教室上課;

晚上 6:40 ~ 7:00 一樓聖堂晚禱日課;(學員敬請留意群組上課通知)

地點:南港耶穌聖心堂(成德堂)六樓教室

地址:忠孝東路六段114號(近捷運捷運板南線後山埤站3號出口,步行約5分鐘。)

費用:自由奉獻

備註:歡迎新舊學員參加,無需報名,因門禁管制請準時入場。詳細資訊請來電02-23112042或來信

網站連結

※思高中心課程總覽(請點選)

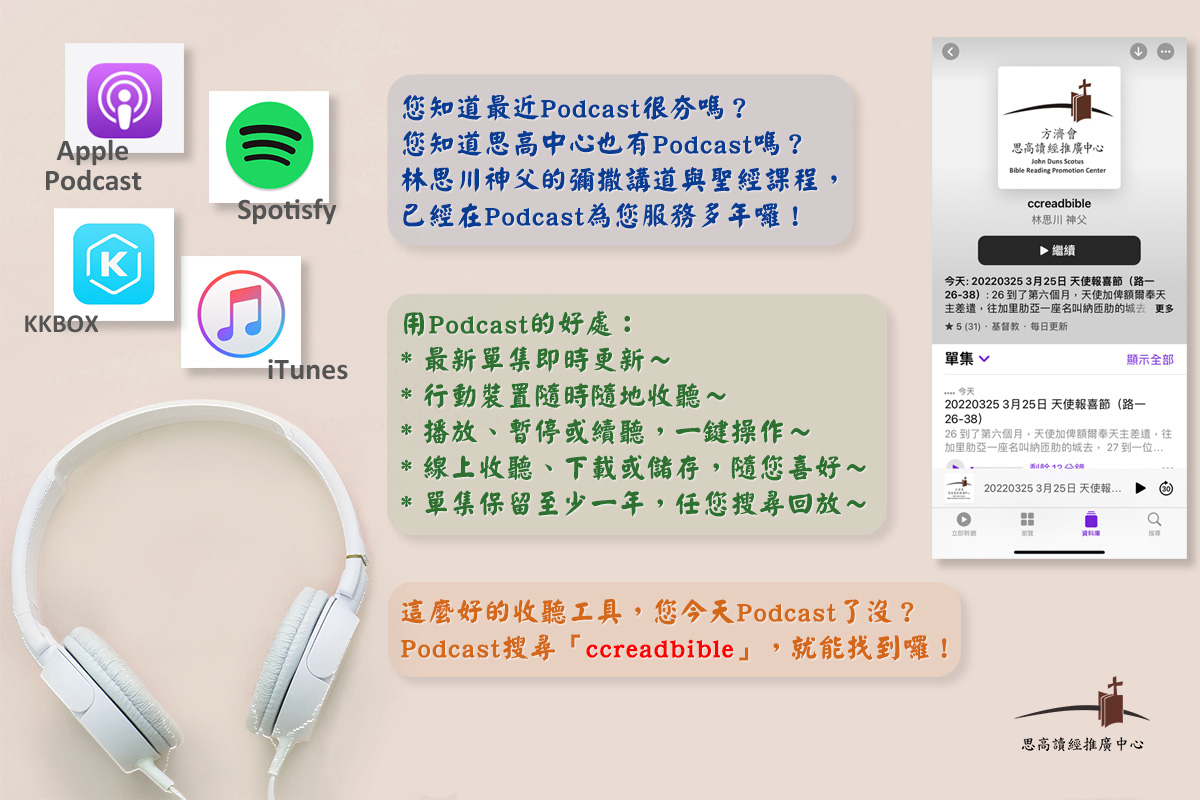

※思高中心最新音頻(請點選)

聖神降臨節

林思川神父執筆

天主最大的恩賜:聖神

【福音:若二十19-23】

19正是那一週的第一天晚上,門徒所在的地方,因為怕猶太人,門戶都關著,耶穌來了,站在中間對他們說:「願你們平安!」20說了這話,便把手和肋膀指給他們看。門徒見了主,便喜歡起來。21耶穌又對他們說:「願你們平安!就如父派遣了我,我也同樣派遣你們。」22說了這話,就向他們噓了一口氣,說:「你們領受聖神罷!23你們赦免誰的罪,就給誰赦免;你們存留誰的,就給誰存留。」

聖神降臨的聖經傳統

一般基督徒對於「耶穌升天」以及「聖神降臨」的情形,大多有非常生動的想像,這情形主要是受到宗徒大事錄記載的影響。尤其是因為在每年聖神降臨節彌撒中,教會都安排信友們一起聆聽路加對於五旬節事件的生動報導。不過四部福音之中,談論聖神最多的是若望福音,這部福音的作者也給我們留下了有關聖神降臨的敘述,這個主日的福音就是選自這段經文。雖然只是短短的五節經文,卻含有四個主題:復活主的顯現、平安的祝福、派遣門徒以及賜予聖神。

復活主的顯現

若望福音二十章敘述,耶穌在復活當日的清晨首先顯現給瑪利亞瑪達肋納(1-18),接著在當天晚上又顯現給門徒(19-23)。福音作者如此安排他所蒐集到的傳統材料,目的在於盡可能的拉近復活事件和顯現的經驗。基於同樣的理由,若望福音報導復活的主在第一次顯現給門徒時,便把聖神賜給了他們,目的在於強調復活、顯現、和賜予聖神是同時發生的事件。

福音敘述耶穌顯現時,門徒所在之處門戶緊閉,在毫無預警的情況下,復活的主突然出現在他們中間。這種出現的本身就是一個奇蹟,顯示出復活後的耶穌不再受任何物質的限制。祂的存在方式和一般人完全不同,能夠穿越緊閉的門戶而突然出現,這一切顯示出祂已復活,而在場的門徒自然就成為復活的見證人了。

平安的祝福

復活的耶穌對門徒說的第一句話,是祝福他們平安!這種祝福本是猶太文化中的日常生活用語,猶太人見面時彼此問候平安(路十5),分手時彼此祝福平安(宗十五33)。但是毫無疑問地,這段福音經文中的平安的祝福,並非只是日常問候而已,而是有其更深的意義。

經文強調門徒因為害怕猶太人,所以躲在門戶緊閉的屋內,因此,耶穌對他們的祝福,直接的目的便是要去除他們內心的恐懼不安。在這個平安的祝福之後,耶穌隨即把自己的手和肋膀的傷痕顯示給門徒,這麼做的目的在於使門徒確認祂就是被釘的耶穌,但同時也清楚的表達出,祂的問候事實上是一個復活的祝福、含有救恩意義的祝福。

復活的基督就是被釘的耶穌,祂是真正平安的保證與賜予者。唯有耶穌能夠賜予人真正的、深沈的平安,「平安」是祂的十字架的死亡以及復活所帶來的決定性救援效果。這個效果立即在門徒身上反應出來,他們因為看見了「主」而歡欣喜悅,一切擔心害怕都煙消雲散。

派遣門徒

復活的主給予門徒一個使命,就是使他們分享自己由父所得到的派遣:「就如父派遣了我,我也同樣派遣你們。」(21)由於經文並未明確指出派遣的對象或目的,因此這句話的意義應該在於指出賦予門徒「權柄」,說明門徒的教導就是耶穌的教導,二者同樣重要。

如果我們把這個派遣放在整個苦難敘述的脈絡中,便更能夠瞭解其意義:當耶穌與門徒共進最後晚餐時,即將面臨苦難的主為門徒洗腳,教導他們要效法祂而彼此服務(若十三14-15、20);現在復活的主派遣門徒去執行天父給予祂的使命,意思就是要他們現在開始去執行這樣的服務。就如歷史中的耶穌已給門徒立下榜樣,如今復活的主派遣他們去如此生活,並且如此教導萬民,同時也賜給他們完成這個派遣的權能,而這個特殊權能的保證就是「聖神」。

賜予聖神

耶穌藉著向門徒噓氣而把聖神賞賜給他們,門徒們憑藉聖神的恩惠為信仰團體服務,福音經文用「赦免罪過」來綜合門徒的派遣。在初期教會傳統中,「聖神的恩賜」和「罪過的赦免」一直是彼此相連的概念,這一點在洗禮的施行中表現的最為清楚(宗二38)。教會團體具有赦罪的權柄,其最後的基礎便在於耶穌的死亡與復活,祂的死亡與復活帶來真正的、徹底的罪赦。復活的主把聖神賜給門徒,使他們能赦免人的罪過,意思就是把自己經由死亡與復活所帶來的勝利果實,完全交付給門徒,要他們把這救恩的果實分享給普世萬民。

綜合反省

雖然若望福音有關聖神降臨的報導,不像宗徒大事錄那般生動,卻一樣具有深刻的啟示。福音作者敘述聖神降臨是發生在復活當日的事件,表達聖神降臨屬於復活事件,復活主對門徒的問候是「平安」,賜給門徒的禮物是「喜樂」,此二者是聖神的果實(參閱:迦五22-23)。

領受聖神就是領受耶穌的死亡與復活所帶來的果實,在聖神的感動之下,基督徒看出耶穌的死亡與復活是一個整體的奧蹟。聖神本身是最大的禮物,包含其他一切的恩賜。祂把門徒和復活主永遠聯繫在一起,並使門徒們彼此合而為一,更藉著赦免罪過而創造一個新的世界。

梅瑟的腳印

第五節 末段行程

離別卡德士的時間已經來到,以色列人便再啟程,向著目的地前進。新生的一代,雖然已有充分的準備,可是還缺乏經驗;為此,梅瑟決定不想嘗試從南方進攻客納罕,免得一開始就冒失敗的極大危險。他卻選擇一條較長的路線,從客納罕的東方,橫渡約旦河,然後進入天主所許的福地。

為能抵達那個地區,最簡捷的,就是越過乃革布的北部,向死海的南端前進,然後在約旦河東,在國王大道上一直朝北。

所謂的國王大道(King Highway),就是其時的旅行車隊所走的主要通道,南起埃及,北至大馬士革和美索不達米亞。不過,這條道路,是在厄東(Edon)和摩阿布(Moab)兩國的領土之間。

梅瑟不願意面對嚴重的衝突,便派遣使者,去晉見厄東的國王,要求他准許以色列人在其國內通過,只走國王大道,「不偏右,也不偏左」,也不取用井裡的水;如果取用的話,願意付錢補償(戶二十17, 19)。不料厄東國王卻拒絕了梅瑟的要求。

由於厄東國王不許以色列人經過他的國境,梅瑟只好決定選擇一條更長的路線。他首先率領以色列轉向南方,前往埃拉特灣北端的埃特齊盎‧該貝爾(Etzion Geber),然後繞了一個大彎,再朝北前進,而在厄東的國境以東經過。

有些學者說,梅瑟率領以色列人,從西方繞過了厄東,直接前往摩阿布。但是大多數的學者,都認為以色列人所走的,是更長的繞行路線,在厄東的東方經過之後,沿著東部的高地繼續北進,然後緊靠著摩阿布東面的邊境前行,一直抵達阿爾農河(Arnon)。

阿爾農河北的地區,由一位阿摩黎人的國王息紅(Sihon)所統治;他在不久以前,從摩阿布佔領了那個地方。息紅的首都赫市朋(Heshbon),與耶里哥(Jericho)差不多是在同一條緯線上,不過是在約旦河的東邊。所以,如果前往約旦河,以及進入客納罕的東部,都必須經過息紅的國境。

梅瑟便照例派遣使臣去晉見息紅,請他准許以色列人經過他的國境。息紅仗恃自己的兵力,決然拒絕了梅瑟的請求,且引冰出戰,去圖把以色列人全部趕走。但是,這一次,以色列人並不是像在厄東那樣,受到拒絕之後,就自動引退,轉往別處;現在他們卻穩定了陣營,堅決迎戰,結果擊敗了阿摩黎人。

以前他們在行程中,雖然也曾有過幾次小戰事,可是這次卻是他們第一次進行的正式戰爭。在這場戰事中,新生一代的以色列人,由於他們曾受過比他們的父親更好的訓練,且有更完善的組織,所以初獻身手,即得到了勝利的成功。他們擊潰了息紅的軍隊,推翻了他的王朝,攻佔了赫市朋,且其後不久,也佔領了他的全部領土,從阿爾農河至雅波克河(Jabbok)。

此後以色列人繼續朝向基肋阿得(Gilead)推進,直到雅慕克河(Yarmuk)。在這裡,他們遭遇了巴商(Bashan)王敖格(Oq),也把他打敗了。(巴商是住在雅慕克河以北的地區,就是現在所謂的戈蘭高地(Golam Height)。)

現在以色列人已經占據了沿約旦河東整個一條寬廣的地帶,南與摩阿布接壤,東與阿孟(Ammon)毗鄰。他們在此稍留,加強他們的兵力,整編他們的軍隊,有時也迎戰像米德楊人的突擊。

巴郎(Blaam)和他的驢子那件事,也是在這個時期發生的。當時摩阿布王巴拉克(Balak),因見以色列人在擊敗息紅和敖格時,所顯示的軍力,而深感不安,便派人去要求術士巴郎,叫他去詛咒以色列人。巴郎卻脫口而出,說了祝福的話:「雅各伯,你的帳幕,何其壯觀!以色列,你的居所,何其美好!」(戶二四5)

其時以色列人又舉行了一次人口調查,結果發現,那些當初離開埃及的人,現在只剩三人,即若蘇厄、加肋布和梅瑟自己。亞郎是在離開卡德士後不久,就在曷爾(Hor)山上去世的。其地究在何處,無從稽考。

(敬請待續)