一九二九年

中國統一已半年多了,已與十二個國家簽訂新約。我認為拜訪這政府的時刻已成熟,順便也磋商一些教產問題。我於正月十一日由北平出發,先到上海拜訪外交部長王正廷,由他安排我晉見元首事宜。

同月二十一日我從上海赴南京,由上海助理惠主教,朱開敏主教,張路加神父和陸伯鴻先生同行,在指定的日子晉見蔣中正先生。他的確與衆不同,思想敏捷,意志堅決。我使用拉丁文,由張路加翻譯為國語。我首先重申去年教宗的八一通電。我介紹身旁的朱開敏主教是教宗躬親祝聖的六位主教之一 ,證明教會沒有國籍與種族的區別。敎會不過問政治,不參與政黨之爭,但尊重政府,並願協助國家走向富强、統一與和平……

正月二十六日我與王外長另有一次會談。他告訴我有關傳教事務,希望直接與教宗代表談判,而不願再與外國公使打交道。我告訴他,我個人也非常贊成這個觀點,也向他保證,教宗必會尊重中國主權的完整。

王外長說:「同教廷當然不能談什麼貿易協定或商約,但我們可以商談友好條約嘛!」

「條約或協定皆不關宏旨,重要的是制定一些原則,一方面可以保障公教的基本需要,另一方面可維持中國的主權與尊嚴。」

在詳細討論後,我們協議以下數點作為未來會議討論之基礎:

(一)保證信仰自由。

(二)承認教會有置產之權。

(三)公教有創校權,但應遵守政府有關法令。然而神哲學院,或大小修院及要理學校,政府則不加干涉,但與公共秩序和衛生有關者除外。

雙方曾進一步商談細節,我也向教廷提出報告。可惜外交部長忙於中越協定,而一些傳教士及法國公使從旁興風作浪;王外長處境尷尬,談判遂暫告擱淺。其實法國之保教權早已名存實亡。我仍相信,總有一天,教廷與中國定會建立正式外交關係,雙方皆能獲益。

我和外長的會晤,引起法國使館、報章和部分法籍傳教士之驚駭與不安。甚至謠傳教廷命我離開南京,速返北平。

這是歷史的重演。當一九一八年教廷決定派遣白得萊利(Petrelli)為駐華大使,而中國政府也同意派載陳霖為駐教廷使節後,也遭到法國有組織的攻擊和破壞我受攻擊,不足為奇。法文「上海日報」寫道:「……剛總主教努力工作,見義勇為,怎能不讓中國百姓信任他,稱讚他呢?……可惜他的舉動不能使人心悅誠服。最近他單槍匹馬赴南京,衣衫寒酸,手提破皮包,使歡迎的外交官難以置信他就是教廷代表。他婉拒外交部招待,甘願住進某會院的一間斗室,面對破桌受凍……他曾和外長會談,希望他多為我們謀福利;各國傳教士來華工作,任勞任怨,表現不凡;可惜近年來缺乏幕後强力支持,傳教事業變了樣;如果不特別小心,把教會交給中國神職之手,則中國教會將會每下愈況……」

耶穌會士大抱不平,然而大家同意最好不予答覆,以免引起筆戰。至於我衣著簡單,只限在旅行時如此。在所有公共場合,我常穿主教禮服。

其實,法國聖依拉諾(Hilarius)於三六四年的信中,早有先見之明:「……請問十二宗徒宣講福音曾靠何人保護?靠什麼政治力量?他們被關入監牢,遭受酷刑,而基督的教會卻因此開了花,結了果……然而今天教會卻要靠武力傳教,基督好像失去了神力……假如正統派的主教不為世界所恨,就不配作基督徒。」

拉特朗和約在中國也引起顯著影響。教外人視為教廷和義大利間之和解。傳教士則盛讚這一偉大成就,使聖座脫離了多年的屈辱悲慘處境。義大利傳教士更有雙層喜樂──就傳教身份和國民身份都脫離了尷尬困境。我和義大利駐華公使互發賀電。我也代表中國教會向聖座拍電祝賀。很快就得到回電。

基於中國民族主義的覺醒,新的情況迫使傳教士表態,站在中國一邊?抑或反對中國?

基督教各派、回教、班禪喇嘛等都先後公開擁護新中國。就連共黨及列强也對新中國表示支持。難道我們公教不該説句公道而富有愛德的話嗎?難道不該和列强劃分界限,擺脫保教權的陰影嗎?

大部分傳教士都表現了犧牲服從的精神。也有少數不以為然地發表了惡意中傷或歪曲真象的報導。安童儀秘書曾在六月二十日的羅馬觀察報加以糾正和駁斥。

五月二十九日聖神降臨節,中國天主教青年總會在北平代表公署正式成立。程有猷主教當選為會長,共選出十四位委員代表各教區。(圖見79頁)

這些青年可協助維護教會的權益,並為中國的新生賣力。他們只有一個理想──作基督君王的勇兵;只有一個旗幟──十字架;只有一項武器──愛心。

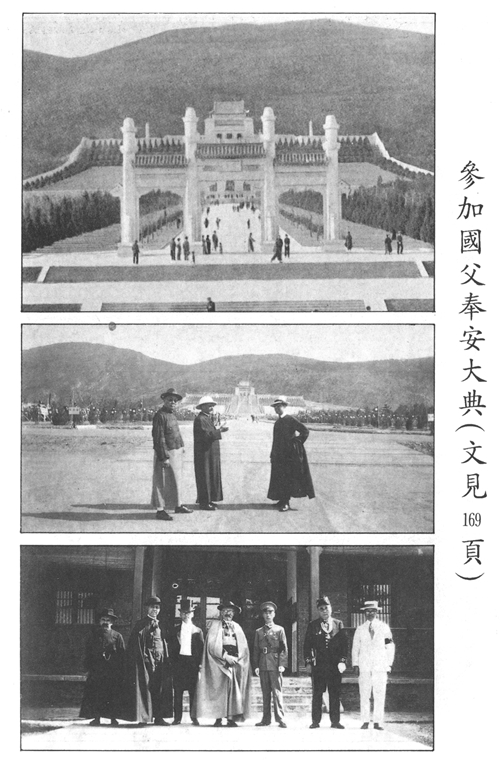

十八個國家的代表齊集南京,參加中山先生的葬禮。中國政府對教宗的態度與祝福非常重視。希望派一特使參加大典,聖座欣然接受這社會性的葬禮。

我以聖座特使身分,率高彌肅秘書及陸伯鴻爵士乘專車前往。外交部為了避免棘手的教廷代表優先權問題,特別為我這聖座特使保留了特別時間,為拜謁蔣中正主席及向中山先生遺體致敬。

六月初一凌晨四時,隆重的奉安大典開始。送葬執紼的隊伍龐大肅穆,靈車右側為各國特使,左側是各部會首長,送葬行列場面壯觀,約十萬人。好像羅馬元帥奏凱還都,舉行盛大遊行一般。新中國之活力從新建之龐大壯麗的中山陵可豹窺一斑。

這次奉安大典完全抛棄迷信和宗教色彩,不祭祀、不燒紙車和紙人,純屬社會性儀式。我當機立斷,向中山先生靈柩前行了鞠躬禮;就這樣衝破了多年來棘手的藩籬。羅馬事後也同意我的作法,也希望藉此能産生良性的影響。(圖見80頁)

我應唐山煤礦總工程師,比籍道吉愛之邀到礦區訪問。我們一行四人於八月十四日到達,利用四天時間參觀了礦區、醫院、安老院和水泥廠等。

我們乘電梯下到數百公尺深的礦穴中,終身在内工作的一群騾子把煤車拉到指定地點,再用電車運出。礦工上身赤裸,面目烏黑,空氣燠熱。我同情他們生活的艱苦,也同情他們受共黨欺騙而使希望落空。我特別憐憫他們的靈魂,不認識生命真諦──偉大的安慰者基督。(圖見78頁)

九月九日,宜昌教區主教鄧炳文和兩位比籍神父唐人傑、柳文德及三位傳道員,在巴東小倉視察教務時,被土匪殺害。我聽到這消息感到非常難過與震驚,深怕別處傳教士遭受池魚之殃。早在上海會議期間,我就聽説宜昌附近土匪橫行,曾請鄧主教小心。他舉目向天説:「我全心全意承行主旨。」

我到法、比使館交換意見,法國公使有意派軍艦到宜昌。我告訴他可能會引發事端;發第一砲容易,讓最後一砲停止卻很困難。我請他謹慎從事。外長回電告訴我,他將專案調查這案件,並保證保護傳教士安全。我也向聖座報告此案。

我委派漢口主教希賢代表我參加鄧主教葬禮。九月二十五日的葬禮非常隆重:全武昌之軍政首長都參加了殯葬彌撒。都説鄧主教是位聖人,教友們收集了他們的血、放在三個瓶子中。又有七位比籍方濟會士束装前來中國,以填補死者的遺缺──他們是被殉道者吸引來的。

一九二九後半年,連續有不少教難事件發生。

當愛爾蘭籍高隆邦傳教會良神父(Leonardo)在南豐做彌撒時,約有三四百共軍闖入聖堂,神父要他們稍候,以便把聖體領下。匪徒卻把聖體丟在地上,把神父綁起,和五六位教友一齊帶入山中 散在地上的聖體被教友撿起領食。人質中還有亞洲石油公司的外籍買辦,他交了三萬兩千銀元贖款而保住了一命。良神父和其他人質因拒繳贖款而被刺死。

此外,寶慶的教堂已淪為紅軍軍營。齊齊哈爾殷主教,屬瑞士白冷外方傳教會,也遭受多方磨難,他早有心理準備,最後於一九三四年被土匪或日軍綁走而一去不返。

基督新教各宗派,精誠團結,在北平聯合創辦了燕京大學,佔地兩百公畝,耗資數百萬美元。百餘教授中,雖有三分之一為外籍,然而大家都擁護國民政府。

校長委托勒海教授邀我參加開學典禮。我非常重視這次邀請,也贊成分袂弟兄的基督之愛。但我卻婉謝了這個基督教氣氛濃厚的集會,以避免教友的誤會。

我給羅馬的報告中提出以下兩個觀點:(一)基督新教在辦大學、神學院、語言學校時要比公教更知合作。我們公敎的各修會小圈子主義多次阻礙修會間之合作。(二)鑒於基督教在文化園地的興起,我們也應全力援助北平輔仁大學,期能助之發揚光大。

我經由來訪的勒海教授安排和美國聖公會陸兹主教見了面。對教會受害之賠償問題,他們的辦法是:假如政府有直接責任時,則「理論上」要求賠償損失;若政府無責,則免索賠。基督教對政府採取溫和、仁慈政策,雙方關係良好,不少部長和高級官員都是基督徒。此外,他們逐漸把教會與學校轉交給中國牧師,而創立「國籍教會」,漸能「自養自足」。雖也有少數外籍牧師,也都是從旁協助,一般都由中國人擔任主管。目前他們己有五位中國主教,表現不俗,最後他很渴名合一,認為過去西歐人的爭執對今日中國毫無意義。我向他們保證,教宗有顆慈父股慷慨的心,歡迎所有基督徒回到公教懷抱。

輔大日漸茁壯,校舍不敷應用,原址計畫改為輔仁中學。準備另建一座巍峨龐大之中式新校舍。十一月十三日為新校舍奠基,我祝福基石後致辭説:這基石是埋在地下的生命種子,外在社會組織的革新,應從内在革新開始,輔大願作高深文化的工具,為中國的復興略盡棉薄。一千五百年前,羅馬帝國崩潰時,本篤會曾建起精神的避難所,孕育了西歐基督文化的種子,並使之發揚光大。今天,同一本篤會透過輔仁大學,去完成人格的塑造與社會的重建工作。用嚴肅的生活紀律陶冶青年,成為國家有用的公民(圖見81頁)

(一)震旦大學:由於馬相伯的呼籲,耶穌會於一九○三年成立了震旦大學。這很符合偉大傳教士范禮安(Valignano)和利瑪竇的傳教方法。如欲一個民族皈依基督,非先將基督的思想輸入不可。大學與高中對教會的貢獻不應只以其皈依的數目去衡量,而應以人的品格及影響力去決定。震旦對教會功不可没。耶穌會在師資和設備上貢獻良多。一所大學的影響力可超過教區;很多教區的學校或醫院都有震旦校友服務。

(二)徐家匯:徐家匯是上海天主教文化中心,事業包括天文台、博物館、神哲學院、高中、印刷廠、藝術工廠等。座落在前宰相──傑出教友徐光啟的陵墓四週。上海教區將會交給國籍神職掌管;但震旦和徐家匯仍可由耶穌會負責,這些事業將是中國主教最有力的支柱與幫手。(圖見83頁)

(三)法國租借:上海有兩座不屬中國管轄的孤島──英、法租界。傳教區的辦事處、震旦大學、廣慈醫院和其他事業都在法租界内,在教外人眼中和帝國主義難分難解。革命期間,法國海軍保衛了租界,連帶也保護了僅一河之隔的徐家匯,總算做了一件好事。不過我於今年初訪問徐家匯時,省會長包神父(Beauce)接受我的建議,請法艦撤走了。

(四)陸伯鴻先生:上海教務發達,有許多傑出教友,以仁愛精神和活潑信德見稱的首先當推陸伯鴻先生,他被稱為中國的聖文生。他用教外朋友的捐款維持他的龐大慈善事業。甚至上海教區以外的主教向他求援,他也從不拒絕。他精力充沛,傳教熱誠。候車時,當衆取出念珠誦玫瑰經,不管別人介意否;看他祈禱時的表情,就讓人感動。他不負衆望地當選了公進會總會長,並以總會長資格,接管北平的一所大醫院,也把基督的精神帶進該醫院。

有一天,他要帶一位慈善家來公署用午餐,後者是一位想藉施捨積德補過的佛教徒,所以要吃素。我很喜歡陸伯鴻那種愛德,也暗自希望他能感化那位佛教徒。

日軍佔領上海後,陸氏不願放棄他所收留的大批鰥寡、孤獨和職員而自願留下──愛德勝過政治因素。卻不幸於一九三七年十二月三十日遇刺身亡,為愛而犧牲,他當天仍照常望彌撒領聖體,可說是基督的愛吞噬了他。(圖見87頁)

碧岳十一世的晉鐸金慶在中國隆重舉行。在北平北堂舉行了宗教儀式,以聖體降福與唱吾儕讚頌天主為高潮。參禮的有軍政高級首長,外交團、外交部、教會首長,修會代表,教友組織代表。下午在代表公署舉行了酒會。

不但在北平,就是在全國恐怕都不曾有過這樣熱鬧的場面。外教政府對教宗如此禮遇,要歸功於八一通電和他對中華民族的尊重與理解所致。

教友發動為教宗捐款,在連年天災人禍中,居然捐了兩萬兩千多銀元,實在難能可貴。捐獻委員會主席魏丕治對我説:「教友已習慣『只要不給』,今天能為教宗捐獻而引以為榮。」捐款為羅馬傳信大學設立奬學金,供中國神職人員深造之用。

基於在中國的經驗,我覺得為一位年老力衰的主教任命一位助理主教是件值得商確的事。一位主教如不能領導教區,一般應立刻辭職。當教區有了助理主教,是由兩位治理,處事往往不能當機立斷,而助理主教既無自主權,又無責任感。即便有好意見,也會被老主教扼殺。尤其今日中國,教區須新人領導,好能擺脫帝國主義之特權。

值得紀念的是三位人格高尚的主教,他們不要助理主教而自動辭職,他們是潞安翟守仁主教,獻縣劉欽明主教,和兗州韓寧鎬主教。