一九二○年十二月二十日,義國國王認川辣巴祿( Rapallo )合約,「勉强」同意斐烏梅獨立。攻佔該市的達農濟奧心有未甘,拒交政權,與政府軍對抗而演成同室操戈。斐市人民飽經戰火之餘又要面臨兄弟鬩牆慘劇。我以職責所在,給司令寫了一封長信勸他懸崖勒馬。不料該信竟被司令部的人送給報社發表了。我馬上電告市長請轉告司令,公開那封信與我無關。我雖難過,但不後悔。何況中央政府和教廷都支持我。私人方面支持我的也大有人在。

司令的答覆是一篇措詞强硬的「叛變宣言」,雙方軍隊擺開陣式,内戰一觸即發。

政壇要人,包括教廷國務卿在内都曾試圖説服司令,然皆徒勞無功。

司令發表了一封告義大利人書,極盡威脅之能事,斐市也有一些極端分子被司令迷惑。但許多有見地的社會名流都開始活動起來。他們要我再寫一封請願書,寫好之後,二十多位各界代表都在槍林彈雨中跑到我的辦公室,毫不猶豫地簽了名。我在請願書上告訴司令,同室操戈和褊急的愛國精神,是把基本人道思想加以否定了。究竟為何要自相殘殺?我們願為社會救濟工作效力。如果我們的呼聲不被重視,就將保持靜默而安然受苦。

這次特派專人把信送給司令以免再節外生枝。走這一步要有膽量,稍一不慎,大禍就會臨頭。

司令見信後表示可以考慮——謝天謝地!

次日司令和市長請我立刻去會面。司令態度和悅,只要求給他些時間,他會光榮地撤退。

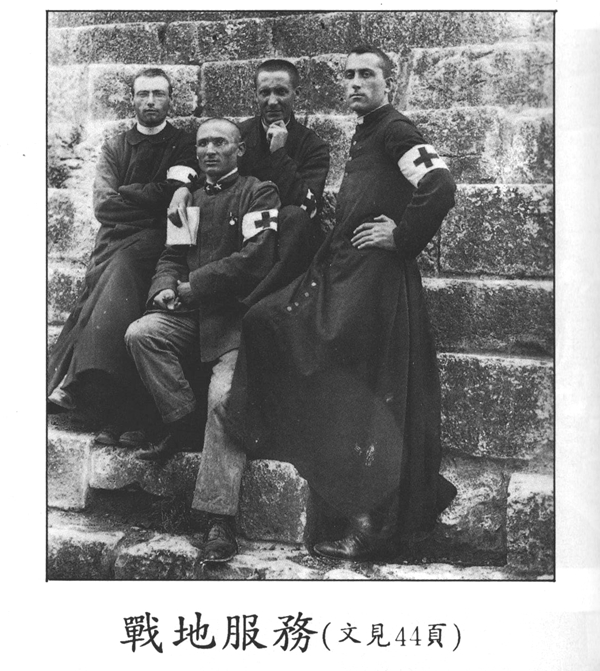

我自告奮勇,願作中間調人。次日,我拿了司令的信,也請司令自我約制。登上插了白旗的小船,以談判使者身分,到達指揮總部。我告訴軍長,小不忍則亂大謀,不妨給司令下台階的機會。軍長答應寬延五六天。

我回來後馬上向達農濟奧司令報告。他表情冷淡,悲傷地説:「難道這就是我為斐烏梅慷慨犧牲的代價嗎?」我答道:「有一成果非君莫屬,就是你收復了雪山的邊界。」「啊!是嗎?」他高呼起來:「的確,雪山之光復應歸功於我。」

一月二日為這場兄弟互相殘殺喪生而尚未安葬的死者舉行殯葬禮。我向司令建議別在喪禮中發表仇恨言論。我在講道中勸大家用愛來消釋仇恨,死亡之日非末日,為教友是生日。司令也講了追悼詞:這些生前不和的死者,復活時必會互相擁抱,彼此寬恕。他致詞畢,跪下默禱良久。再起立和我握手後離去。

一月十八日他終於如約光榮而平安地離開斐烏梅,解除一場軍事風暴。但政治風暴卻方興未艾。

我的牧靈工作困難重重。民心都非常激動,私仇公憤之外,黨派之間也爭名奪利,搞得滿城風雨。必須慢慢戒慎而耐心地工作,以便安定民心,引導民衆尊重道德原則,以期建立以基督信仰為基礎的社會風氣。計劃先從照顧青年和救濟工作著手。

![]()

八、受任主教

一九二一年七月初,馮丹樞機告訴我,教宗本篤十五世已擢升我為主教,管理斐烏梅教區事務。我因對行政工作毫無興趣,便到羅馬辭謝。教宗卻慈祥地拒絕了我。我只有服從了。但請求教宗別在羅馬祝聖,免得有政治上的麻煩。教宗答應了。

八月二十四日馮丹樞機在公高底亞為我舉行了祝聖主教大禮。没有邀請什麼顯要。餐會上,樞機首先向身旁的家母道賀,也宣讀教宗升我弟弟為教宗近侍之敕令以酬謝他重建聖堂之工作。這也表示教宗思想多麼周密。

在斐烏梅,正準備盛大歡迎,我卻突然提前趕到,省卻了許多繁文縟節。他們對這些早已不勝其煩了。

我的日記裡,有我當時對斐烏梅所作的講詞:「我在這裡有一年多的時間,彼此早已熟識。我未曾參預過政治,但對你們的痛苦,卻非常關心。我這做兄弟的和做父親的心靈裡,所有的真實情愛,時時在祝福你們和造福你們。使我的行動具有信心和牧靈特性。我沒有為任何黨派服務過,而是用基督的愛心擁抱所有的斐烏梅信徒,為你們工作。天主前沒有種族歧視和派系之分。我們是同一天父的子女,分享祂的同一恩寵。將來也要接受同一賞報。」

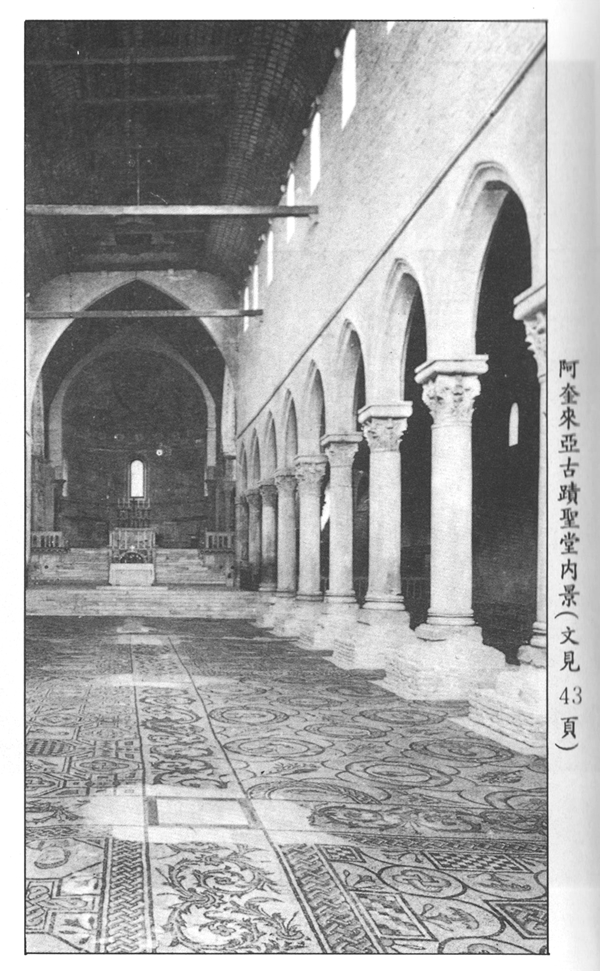

在我被祝聖前,七月二十六日「義大利瞭望台」刊物,報導了我被任命主教的消息。是這樣寫的:「剛恆毅蒙席正專心一志,致力於阿奎來亞博物館的管理,又在阿奎來亞和格拉道等地作重要的考古發掘工作。於一九二○年五月十日,羅馬聖座突然派他去斐烏梅擔任宗座代理主教。這是一項非常艱辛的任務。

一年多之久,他經歷了本市有史以來最艱苦的時期。不過他常使自己的牧靈工作,不受任何政治潮流所影響。常置身於純正、嚴謹、聖潔的基督精神氣氛裡。因而受到各界和不同黨派的敬愛。大家都清楚他的工作是『牧靈和愛心工作。』

他的辦公室人人能進,事實上人人也進去過。對任何國籍的人,對任何政治思想的人,在他的辦公室裡,有最純正的君子作風,和最嚴謹的公平態度。他的成功原則:(一)不做一個參加政治的神父——為某一政府或某一黨派服務。(二)做一個天主的人和做一個衆人的好朋友。若説他有偏愛的話,該説他最喜愛的是那些貧苦的人。他本人度的像方濟會會士般嚴肅的生活。他接近的是窮人和兒童。只有天主才知道,有多少錢財和物資經他的手,轉到斐烏梅地區的窮苦人手裡。

在本市内不論誰,聽到他榮陞主教,一定會歡欣鼓舞。真正高興的應該是斐烏梅的無産階級,就是孤苦無依的老人們,没有父母的兒童們和没有丈夫的寡婦們。他們都知道,這位熱心善良的神長,在本市區住的短短期間内,不知擦乾了多少人的眼淚,救助了多少貧困的人。」

一九二一年三月十五日,我又被任命兼管該爾索和魯四諾各島教務。年底也巡視那些島嶼。跟斐烏梅一樣,兩個民族住在一起,而克羅埃西亞人要比義大利人更守教規,我希望這兩民族和睦共處。但有些人卻願興風作浪。過去我對這些假愛國主義者採容忍態度。不過這次巡視時有兩名法西斯黨徒前來興師問罪。我被迫先發制人:相互寒喧後,我提議彼此自我介紹一下,我先介紹自己,在大戰期間任隨軍司鐸,在第三軍服務。其中一名侷促不安地説:「很不幸,我當時在美洲。」另一個説:「真是一幕悲劇,我來不及越界,只好參加奧(敵)軍了。」

我說:「我實在了解二位苦衷,當國家奮戰和勝利時都不能躬逢其盛;這對熱心愛國者來説,真是心中之刺。」

經過這次對話,二人只有抱頭鼠竄了。我一向欽佩為國奮戰的官兵,以及忍辱負重的百姓。但卻不能容忍虛有其表,投機主義的愛國份子,就像法西斯黨徒,在戰後趁火打劫,胡作非為。

一九二二年六月十一日,突接羅馬來信,教宗要我前往中國服務。這消息使我困惑。難道讓我突然放棄共過患難的斐烏梅嗎?我對正在進行的重建工作已有了全盤計劃,並也頗具信心。(圖見17頁)

教宗堅持要我去,也要我保密。於是,在七月初,我帶了一隻小箱,像渡假似的離開了我心愛的斐烏梅,靜悄悄的走向完全陌生的旅程。

閱讀更多:回《剛恆毅樞機回憶錄》目錄

- 1

- 2